Del fervor despertado en pleno apogeo colonial a los recuerdos de una memoria invisible. ¿Qué ha quedado de las antiguas corridas de toros en nuestro país? El patriotismo y los aires de liberación hicieron que las españolísimas lidias también fueran parte de las desdeñables herencias Reales.

Toreando distancias

¿Cómo se explica el surgimiento de esta práctica en el mundo? Se puede decir que tanto romanos como árabes han tenido que ver en el asunto. La historia de Roma nos habla de su debilidad por los grandes espectáculos, fueran hombres o animales sus protagonistas de turno. Al tiempo que los árabes protagonizaron el primer encuentro entre toros y hombres, montados éstos a caballo. Se iniciaba entonces un rito practicado cual ejercicio de virilidad. Ese que traspasó fronteras al consumarse la invasión de los moros a España, en el año 711. Desde entonces, la pasión por el toreo fue, en aquel país, un verdadero camino de ida. Y más de uno lo quiso transitar: ¡Si hasta el más pobretón podía aspirar a riqueza alguna de sólo torear! Sin embargo, para que las corridas llegaran a América habría que esperar hasta el año 1526. ¿El escenario preciso? México: poderío y riqueza al servicio de la tauromaquia hicieron del suelo azteca un terreno más que fértil para que la semilla creciera y perdurara hasta nuestros días. Claro que a las lidias les faltaba aún una larga “corrida” hacia los confines de Sudamérica: no fue hasta el 11 de noviembre de 1609 que se realizó la primera corrida de toros en Buenos Aires. Si, a poco más de 25 años de su definitiva fundación y en conmemoración de la festividad de San Martín de Tours, patrono de la ciudad.

Buenos Aires, a las corridas

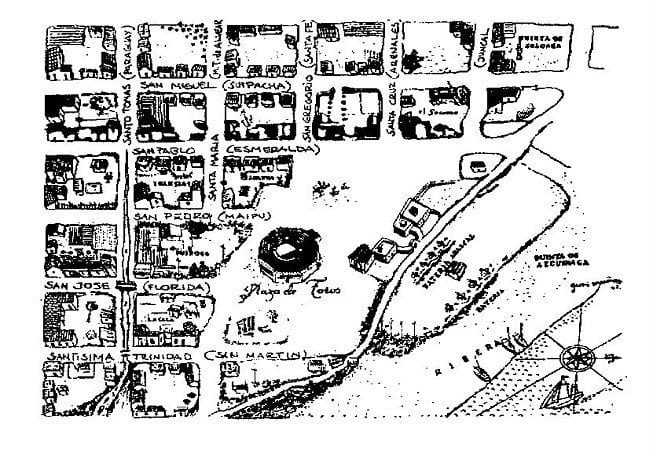

La primera corrida en tierra argentina fue asunto serio: ¡Hasta fue citada en el acta del Cabildo un mes antes! Su escenario sería la actual Plaza de Mayo, llamada entonces Plaza Mayor. De carácter gratuito, las corridas atentaban contra el profesionalismo de los toreros. Así es como, en 1790, el carpintero Raimundo Mariño propone al virrey Avilés construir una plaza estable en el hueco de Monserrat. El objetivo era evitar los gastos de montaje temporal en la Plaza Mayor; además de comercializar la actividad. Un año después, y con capacidad para 2.000 personas, la plaza abrió sus puertas. Sin embargo, las primeras quejas no tardarían en llegar: que el barrio se había convertido en refugio de maleantes, que los bestiales toros espantaban a los vecinos y hasta que el aire se había vuelto nauseabundo. Ante este escenario, el virrey no hizo oídos sordos; sino que decidió demoler el apuntado estadio. Algo que se contradecía con la realidad que tomaba vida puertas adentro: la presencia de una plaza permanente y el cobro de asistencia al espectáculo habían incrementado las corridas; así como su calidad. Por su parte, el profesionalismo de los toreros iba en alza. ¿Entonces? Mientras el estadio de Monserrat se convertía en ruinas, el Cabildo resolvió edificar una nueva y definitiva plaza. ¿Dónde? Fuera de la ciudad, en El Retiro.

Sube y baja

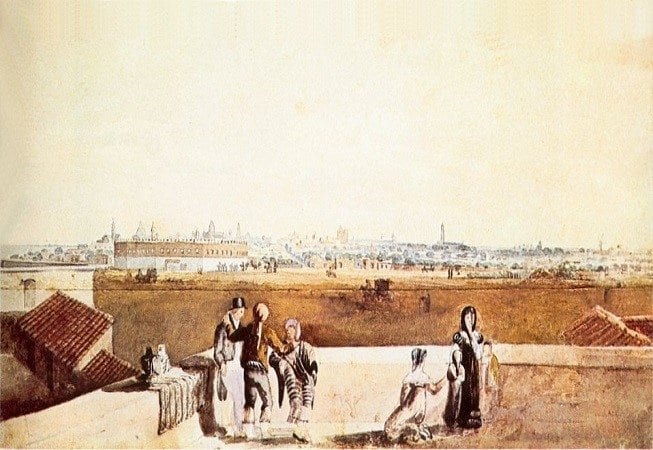

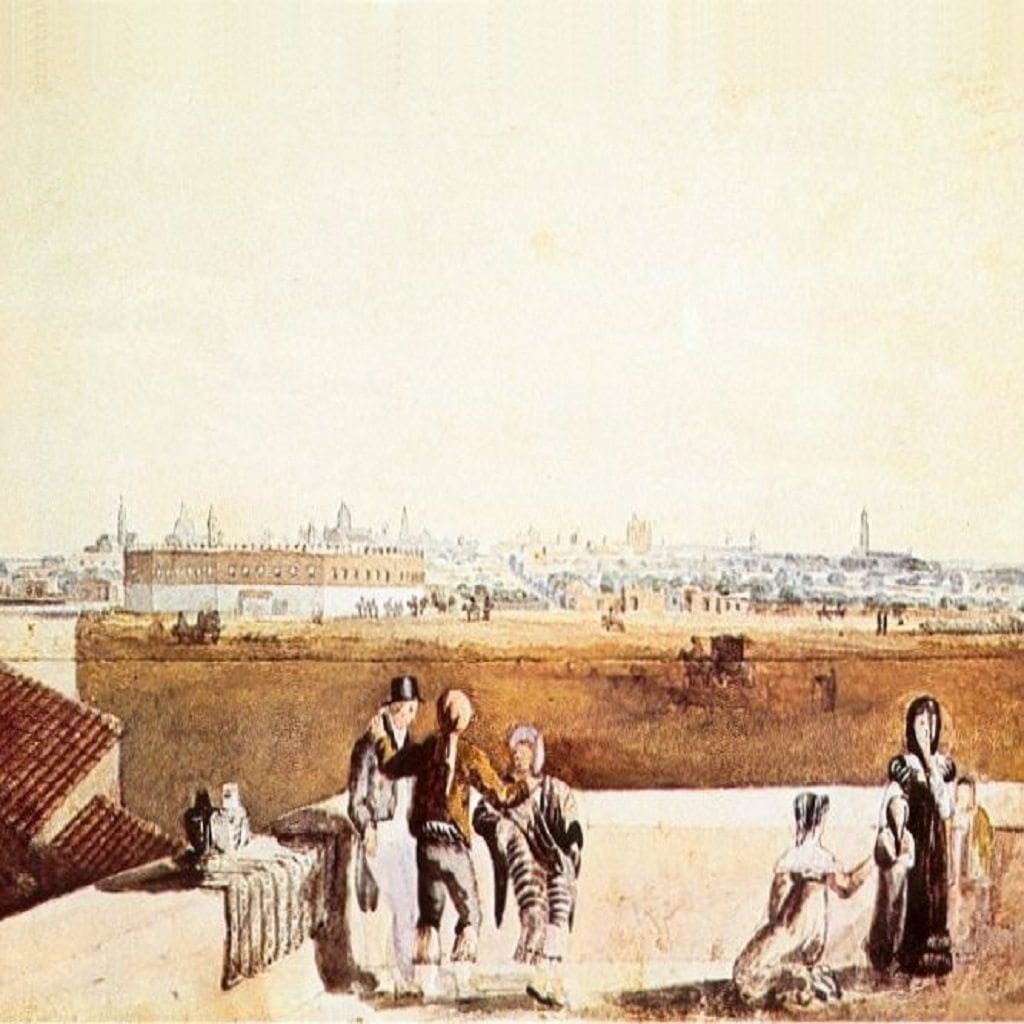

Inaugurada en 1801, la construcción de la plaza de toros de Retiro estuvo a cargo del Capitán Martín Boneo. Quien se despachó con un trabajo a todo trapo. La capacidad de público quintuplicaba a la de su antecesora: 10.000 espectadores podrían disfrutar de este lujo a puto chiche. Y los toreros también tenían lo suyo: guardabarreras, burladeros y hasta una capilla en la que confiar su destino a todos los santos. En resumidas cuentas, un digno tributo a los apenas $42 mil invertidos. ¡Pavada de número! Ese que se vistió de derroche una vez que la fugacidad se apoderó de aquel fervor. Pasada la novedad, decrecía el interés por un deporte impropio; al tiempo que la presencia de malandrines y orilleros, en torno al gran estadio, se repetía una vez más. Claro que los aires de patriotismo surgidos postrevolución de 1810 terminaron de liquidar el asunto. Cuanto más inminente parecía la liberación definitiva, más se repelaba toda práctica heredada de la Madre Patria. Y a las ya desafiliadas prácticas taurinas, les llegaría el turno de la emancipación final. Por órdenes del General Eustaquio Díaz Vélez, las corridas en El Retiro se prohibieron en 1819; al tiempo que se inició la demolición de la plaza. Un año después, ya no quedaba rastro de dicho pasado.

En extinción

Muerto el perro se acabó la rabia, dice el refrán. Y demolido el estadio del Retiro, las corridas de toros comenzaron a extinguirse: allá por 1822, Martín Rodríguez prohíbe, en Buenos Aires y por decreto, hasta las corridas con toros “embolados” (es decir, con bolos de madera o cuero en las astas para evitar heridas en el torero). Sin amparo legal, sin escenario y carentes de esplendor, las liadas ganaron en desprecio. Y lo que era un espectáculo de “gente bien” devino en irrelevantes corridas clandestinas. Ya sin chances de recuperación, esta práctica recibió knock out en 1891. Año en que la justicia protege a los animales con la sanción de la Ley 2786. Desde entonces, el legado de aquella fugaz tauromaquia no es más que un recuerdo sin rostro: la ciudad ha mutado sin dejar rastro de sus principales escenarios; y librando el recuerdo de su existir a quienes evoquen su particular historia.