Antes de que se volviera “la París Sudamericana”, Buenos Aires se constituye como una Gran Aldea: se contabilizan 100 billares y 150 pulperías por cada librería. Las viviendas urbanas se levantan sobre calles arcillosas, frecuentemente rellenadas con residuos domésticos. De aquellas 19 mil casas, 2.300 son de madera o barro y paja. Los aljibes que recogen aguas de lluvia son sólo para elegidos: la mayoría obtiene este líquido vital de los aguateros, cuyas aguas provienen del río. La ciudad se percibe como una “cloaca a cielo abierto” y su desarrollo no acompaña el flujo inmigratorio. Ese que encuentra refugio en el sur. Inoperancia y precariedad a la orden del día. Pero eso no sería todo, allá por 1870, la medicina aún ignora la existencia del mosquito Aedes aegypti (vector de la fiebre amarilla). Y a la hora de poner manos a la obra, ya seria tarde.

Alerta amarilla

Los brotes de cólera ocurridos en la década de 1860 ponen a Buenos Aires en la cuerda floja, pero la advertencia no sería suficiente. Tampoco el contexto internacional: en 1870 finaliza la Guerra del Paraguay, con la destrucción total del vecino país. Como si la desgracia no fuera suficiente, se registran numerosos casos de fiebre amarilla en la ciudad capital, Asunción. Un año después comienzan a llegar los primeros veteranos de guerra, registrándose también los primeros tres casos de fiebre en Buenos Aires. Fue un 27 de enero, cuando el termómetro amenazaba con 37 grados de temperatura y los inminentes festejos de carnaval oficiaban de cortina de humo. Sólo que, desde entonces, la vorágine de casos no se detendría: marzo comienza con 40 muertes diarias y culmina con 100. La catástrofe aparece en las primeras planas, contagiando terror a quienes aún no han caído en las redes de la infección. Hasta el mismísimo presidente Sarmiento y su vice, Adolfo Alsina abandonan la ciudad. Los hospitales colman su capacidad. Los apenas 60 médicos que dicen presente, junto a enfermeras y sepultureros, no bastan. El puerto está al rojo vivo y las provincias limítrofes impiden el ingreso de personas y mercaderías procedentes de Buenos Aires.

La ciudad de la furia

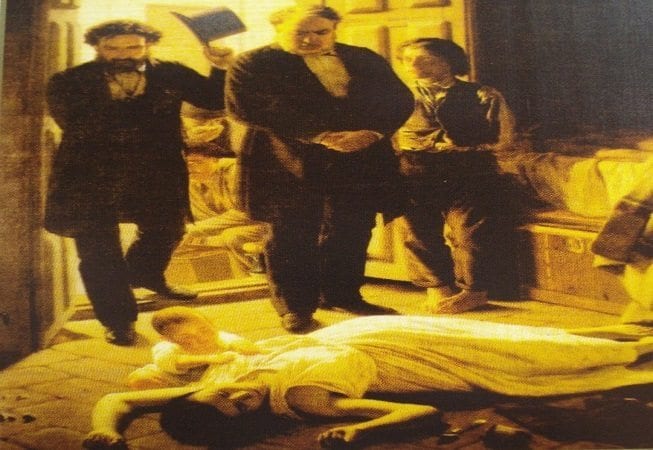

¿Cómo hacer frente a tamaña mortandad? Considerando que la ciudad tenía solamente 40 coches fúnebres, no resultó extraño que, a fines de marzo, los ataúdes se apilaran en las esquinas. Los mencionados coches tenían un recorrido fijo en el que levantaban y transportaban cuantos cajones pudieran. Los mateos se sumaban al “servicio”, aunque con tarifas escandalosas. La billetera también ardían ante los escasos medicamentos, esos que tan solo aliviaban los síntomas. Poco a poco, los féretros también escasean y son reemplazados por sábanas o improvisados trapos. Los nichos individuales ya son historia: nacen las fosas colectivas. ¿Algo más? Sí, saqueos y asaltos a plena luz del día. Hasta algunos delincuentes se disfrazan de enfermeros para acceder a las viviendas. Suicidios a mansalva completan un escenario que es pura fatalidad.

Éxodo porteño

¿Había acaso forma de proteger a la población aún sana? Las autoridades todavía presentes así lo creen, y ofrecen pasajes gratis para el exilio a lo que hoy conocemos como el conurbano o “Gran Buenos Aires”. Los vagones del ferrocarril también aparecen como viviendas de emergencias, por lo que 2/3 de la población abandona la ciudad. Es que la fiebre amarilla no reconoce clases sociales y golpea las puertas de las familias más adineradas. Esas que se dirigen al norte dejando abandonados sus caserones sureños: futuro reducto de los inmigrantes que ya se hacinaban a la vera del Riachuelo. Así, el actual barrio de Recoleta da asilo a la élite; al tiempo que su cementerio -inaugurado en 1822, como huerta de los monjes Recoletos- se convierte en el último reposo de las familias más distinguidas. Pero… ¿Qué hay del ciudadano común? El cementerio del Sur, actual Parque Ameghino, está a tope. ¿Entonces? La municipalidad compra siete hectáreas en la Chacarita de los Colegiales y habilita un nuevo cementerio cuyo único inconveniente fuera la lejanía. Para ello, el ferrocarril Oeste tiende una línea de emergencia con cabecera en Avenida Corrientes y Avenida Pueyrredón: una especie de tren de la muerte que, dos veces al día, transportaba sólo difuntos. Así nace el famoso Cementerio de Chacarita.

Yo, inmigrante

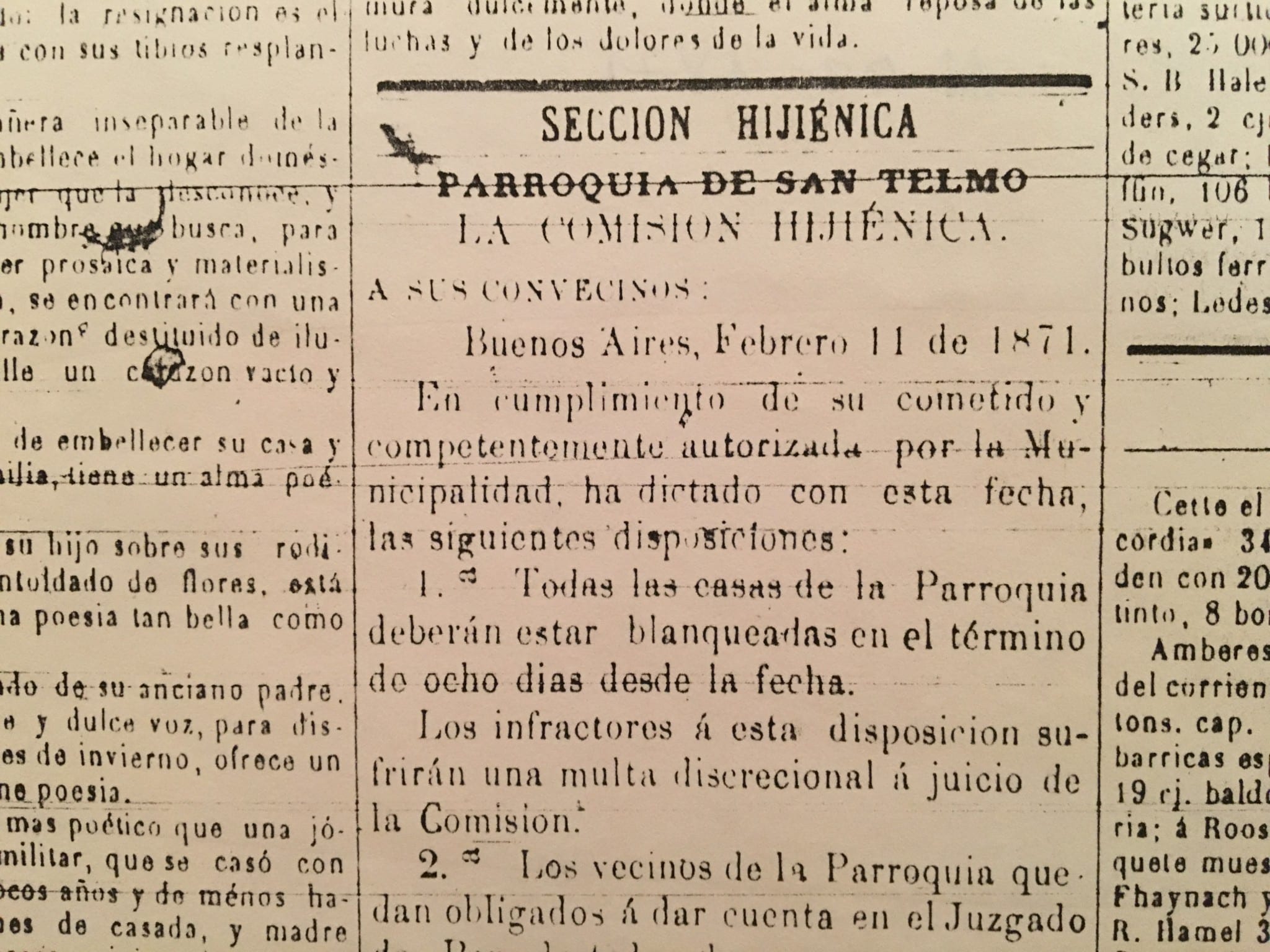

La élite se acomoda en el norte y un nuevo cementerio da alivio; pero la inmigración resistente en el sur sigue siendo un foco infeccioso. Las temperaturas descienden, sólo que los braseros presentes en los cuartos hacen de las suyas en materia de calor y humedad. Para colmo, familias de hasta cinco hijos se apiñan en amplias dimensiones que no superan los 4 metros cuadrados. Dormitorio, comedor, taller… Los cuartos son multifunción y aptos para todo público: hombres, mujeres, niños, gallinas, perros. La salubridad y la buena alimentación brillan por su ausencia. Y la fiebre se deleita a lo grande. Ya no alcanza con tapar los inmundos pozos ciegos allí presentes -un verdadero caldo de cultivo-. La municipalidad decide entonces desalojar los conventillos y la Comisión Popular de Salud Pública -creada por los propios vecinos ante tal emergencia- llega, incluso, a solicitar su incendio.

Paños fríos

Con rapidez admirable

Y es que gente no ha quedado

Con quien hacerse la amable”

Diario La Prensa, 26 de abril de 1871.

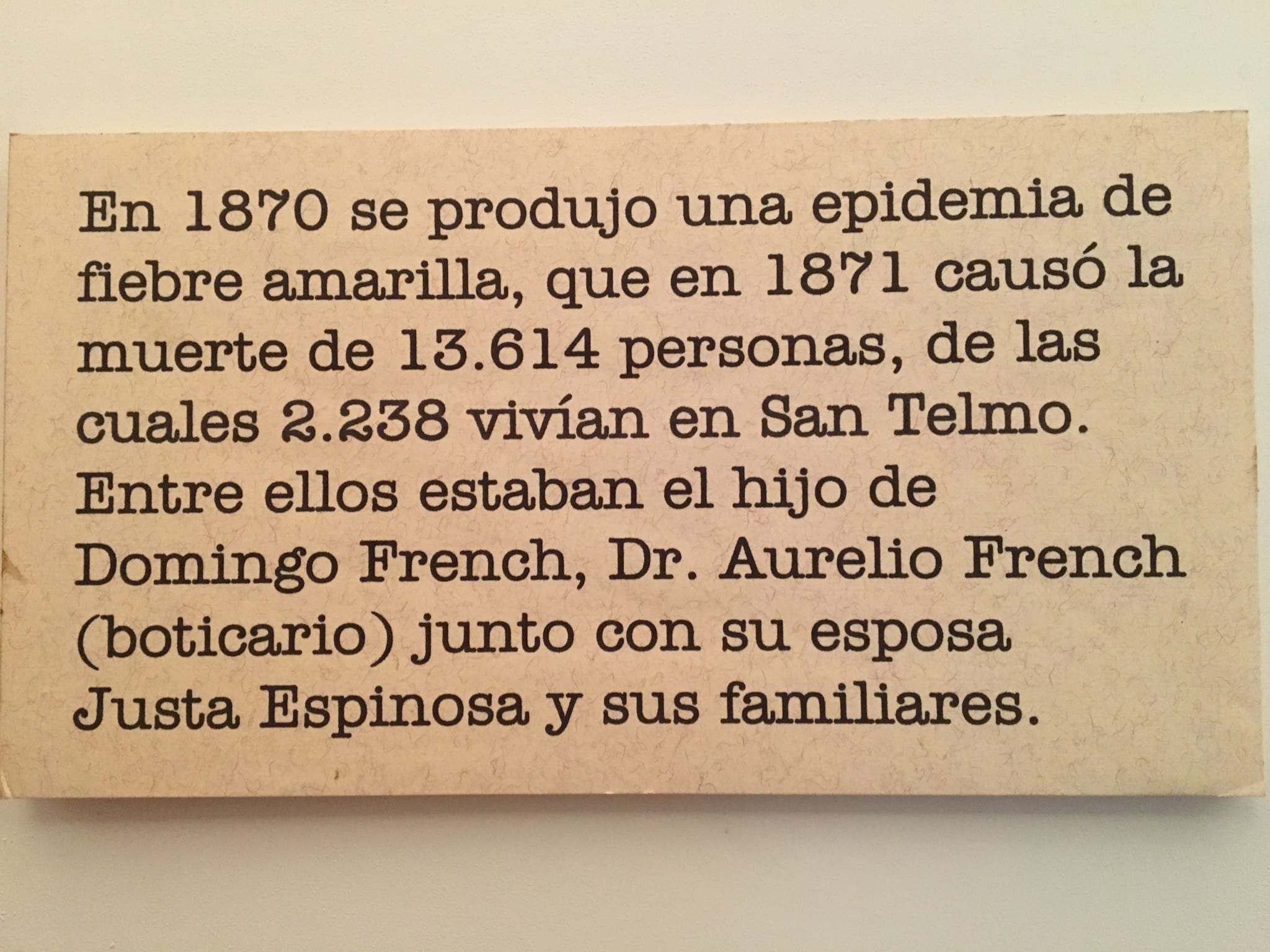

Ya en el epílogo de abril, la situación comienza a revertirse. Y la tendencia se mantiene en el mes de mayo. Hasta que, finalmente, el día 2 de junio no se registra ningún caso. Ahora bien, ¿cuál había sido el saldo? El número oficial de víctimas aún se discute, aunque la Asociación Médica Bonaerense publicó la impresionante cifra de 13.614 muertos. Dramática lección para una Buenos Aires que, por aquel entonces, intentaba deshacerse de su identidad colonial para alzarse como una metrópolis moderna. Sí, la Reina del Plata estuvo de rodillas; aunque sin llegar a rendirse. Estoicismo, tragedia, oportunismo, solidaridad y miserias dijeron presente a la hora de escribir una historia sin precedentes.