El centenario de la Revolución Francesa no pasaría desapercibido para el mundo. Allá por 1889, la Ciudad Luz daba origen a su más preciada criatura arquitectónica: la Torre Eiffel. Una gran Exposición Universal fue el marco de presentación de aquella esplendorosa estructura. Sí, todas las naciones del mundo fueron invitadas, y una floreciente argentina no iría a perderse semejante velada. Ni, mucho menos, asistir a la cita con las manos vacías. El Estado Nacional dijo presente con una monumental construcción: el Pabellón Argentino.

Pidiendo pista

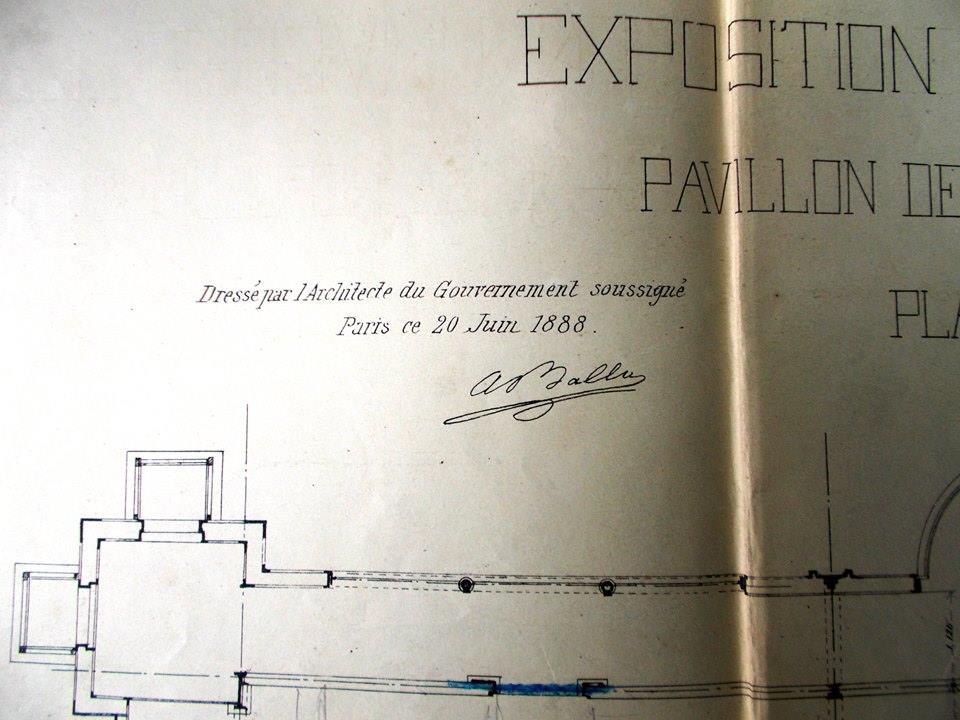

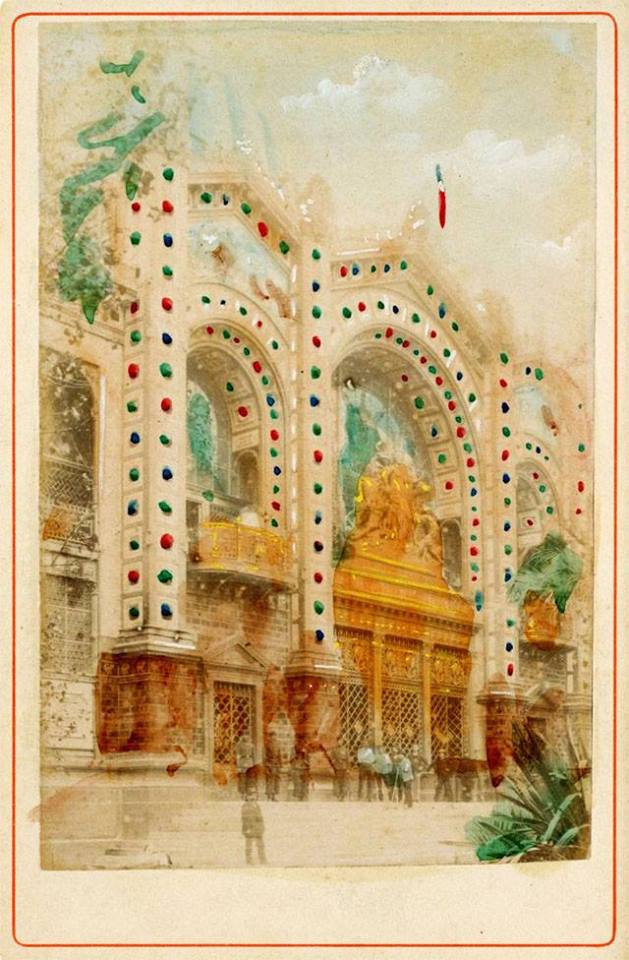

“A lo grande”, así aterrizó argentina en la exposición parisina. Presentando uno de los pabellones más grandes y prestigiosos. Fuimos el único país latinoamericano en contar con pabellón propio e individual. La consigna fue destilar esplendor ante los ojos del mundo: elegantes vitrales, trabajadas cúpulas y lámparas eléctricas que iluminaban en la noche la magistral construcción dieron que hablar. Claro que nada fue al azar: para su creación, una comisión de 11 personas viajó a Francia y llamó a un concurso de proyectos. ¿El ganador? Albert Ballú, un egresado de la École des Beaux-Arts (Escuela de Bellas Artes de París), quien convenció al “jurado” con el imperante eclecticismo arquitectónico de la época. Así, Ballú presentó una estructura de hierro que seguía el modelo londinense del Crystal Palace, el edificio donde se celebró la primera gran Exposición Universal en 1850. Y la presentó oficialmente el 25 de mayo de 1889, conmemorando la fecha de Revolución de Mayo. Como era de esperarse, el Pabellón fue todo un éxito tanto por dentro como por fuera. Es que su majestuosa impronta no fue la única bandera de progreso que ostentó Argentina: cereales, maderas, lanas, cueros, mármoles, vinos y carnes congeladas en exposición engrosaron el muestrario de la bonanza nacional.

De vuelta a los pagos

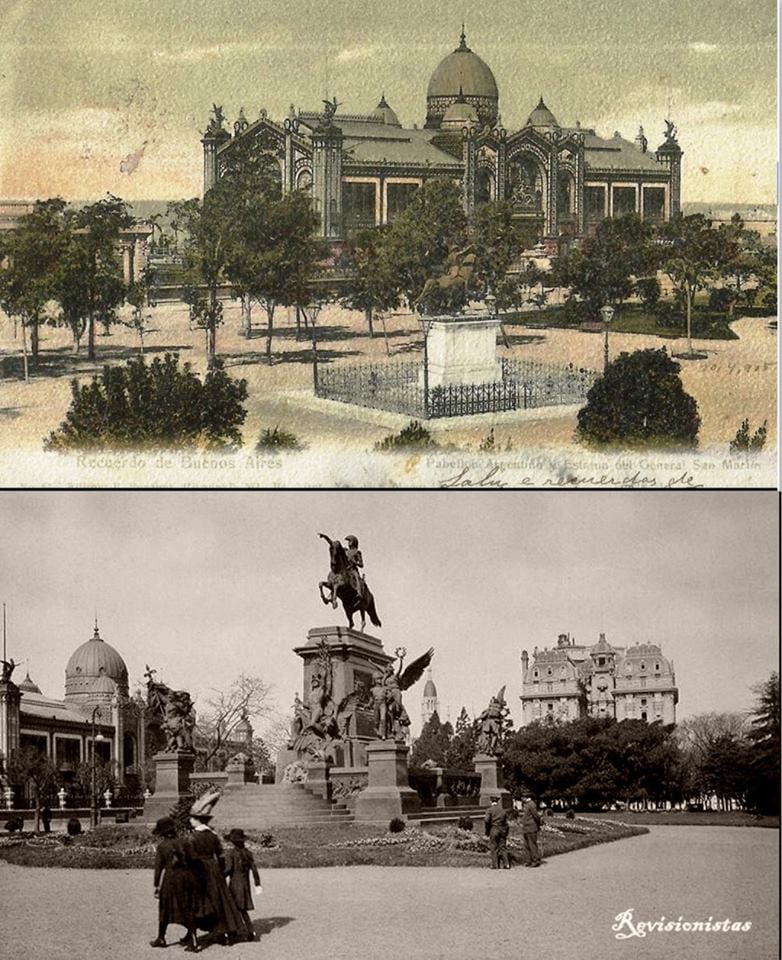

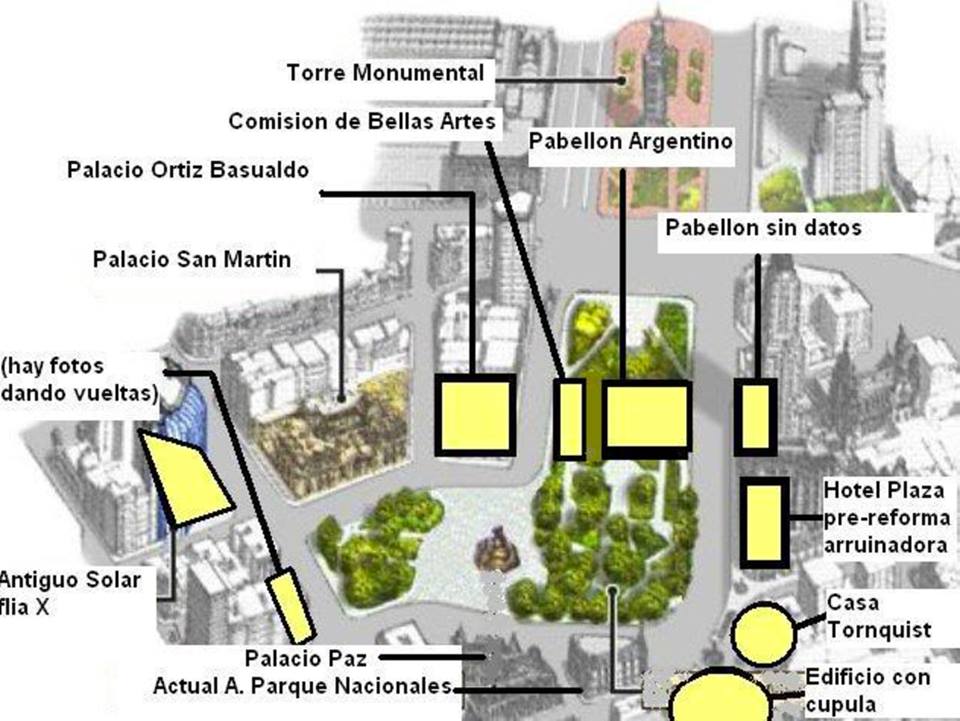

¿Qué ocurrió una vez acabada la exposición? Una creciente inflación colocó al país al borde de la crisis económica, por lo que el Estado Nacional barajó la idea de dividir el edificio… Y subastarlo. El intendente porteño Francisco Seeber sería el salvador de tamaña reliquia edilicia: financió parte de su traslado a Buenos Aires y permitió que el Pabellón pisara suelo argentino a fines de 1890. Tres años después, el ingeniero holandés Juan Waldorp puso manos a la obra y rearmó el edificio a la vera de la Plaza San Martín, sobre la calle Arenales. En apenas un año, aunque sin destino fijo, el Pabellón abre sus puertas: alojó la Exposición Nacional de 1898 y el Museo de Productos Argentinos de la Unión Industrial allá por 1900. Recién en 1910 su horizonte se esclareció: tras ser sede de la Exposición Internacional de Bellas Artes, durante la llamada Exposición del Centenario, el Pabellón da la bienvenida al Museo Nacional de Bellas Artes, albergándolo por 20 años. Para entonces, una trunca cervecería Bieckert construida a su lado ya había sido adoptada por la Comisión Nacional de Bellas Artes.

Trotamundos

Cuando el ajetreadísimo Pabellón parecía ya haber afianzado su funcionalidad, el intendente de Buenos Aires, José Guerricó, se despacha con nuevo proyecto urbano en el año 1931: la ampliación de la Plaza San Martín y su unificación con la hoy llamada Plaza Fuerza Aérea. ¿El objetivo? Generar un corredor de espacios verdes en Retiro. Y los deseos fueron órdenes para este funcionario municipal: El Pabellón Argentino, la Comisión Nacional de Bellas Artes, comercios, edificios, casas y toda cuanta construcción se encontrara comprendida entre la Plaza San Martín y la Avenida Alem fueron expropiadas y demolidas. ¿Qué fue de la vida de nuestro protagonista? Aquí comienza la danza de versiones y destinos: se dice que fue desarmado y que sus piezas se almacenaron en un depósito sobre la Avenida Figueroa Alcorta, que ningún ofertante quiso pagar en remate -sentenciando la imposibilidad de un rearmado completo-, y que parte de la estructura de hierro y vidrio viajó hacia Mataderos en un último intento de resurrección.

En casa de herrero… ¡Operación rescate!

Cuando un tal señor Solana compra una propiedad en el porteño barrio de Mataderos, allá por 1947, nunca hubiera imaginado que una pila de hierros le daría la bienvenida. Sí, generoso souvenir para este herrero español; quien sólo precisó ensamblar las piezas y colocarles un techo para dar vida a su taller y fábrica de carruajes. Sin embargo, la muerte del herrero determinó la venta de la propiedad y el desarme de la estructura, esa que peregrinó hacia un nuevo destino: un campo en Pontevedra, partido de Merlo. Sólo que, para entonces, los restos del Pabellón ya no pecaban de anonimato. Los descendientes de Solana bucearon en archivos, bibliotecas y hemerotecas hasta descubrir el origen de semejante tesoro. Y vaya si lo era: declarada Bien Cultural de la Ciudad por la Legislatura porteña en 2009, la estructura sobreviviente está compuesta por 16 columnas de 9 metros de alto, ocho cabriadas y doce vigas de entrepiso. Demasiada historia para los Solana, aquellos que decidieron poner punto final a la odisea de 125 años protagonizada por el Pabellón con un simple clic. Sí, un tercio de la estructura que hizo estragos en París fue colocada a la venta por Internet, en la módica suma de $1.500.000. Más que nuca, el peso de la historia dice presente.