Que un entrador franchute ha hecho de las suyas en la Patagonia argentino-chilena, ya se lo hemos comentado; que su nombre ha sido Orélie-Antoine de Tounens, también; y que este don se ha alzado con la corona del reinado más insólito al que la historia pudiera dar origen, tampoco es ninguna novedad para usted, parroquiano amigo. Usted, que entre trago y trago, entre payada y payada, brinda y celebra por una nueva velada compartida entre los muros de nuestra Pulpería Quilapán. ¡Si el valiente cacique lo viera! Haciendo yunta con los paisanos vecinos, clavando el codo en el estaño, alzando la copa en nombre de la siempre bienvenida camaradería. Porque la unión hace la fuerza, y en ello sí que creía el gran Quilapán. A su juego lo llamaron, entonces, al charlatán de Antoine; quien, con sus sueños napoléonicos a cuestas, desembarcó en los confines sudamericanos para aunar las voces locales en una sola voz: la del naciente Reino de la Araucania y la Patagonia, aquel cuyos vericuetos, por cierto, no le hemos chismorreado aún. Pase y oiga los pormenores de esta historia. Pase y oiga, usted, mortal, los compases del himno sagrado.

Habemus Rey

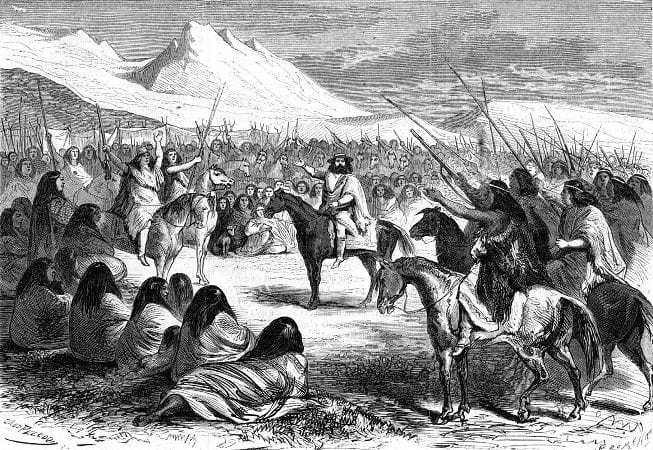

Promediaba el siglo XIX cuando los Mapuches y vecinas comunidades originarias pronunciaban su lucha contra los gobiernos de Chile y Argentina, en defensa de su territorio. Fue entonces cuando la infalible labia de Orélie-Antoine, joven abogado francés, recién llegadito a América, calzó como anillo al dedo a la proclama aborigen. Y ni lento ni perezoso, este hombre de leyes y sueños grandilocuentes, endulzó los oídos de los mandamases de la región: el Cacique Kalfukura, el Cacique Pincen, el Cacique Namuncura y el Cacique Quilapán fueron de la partida en la cumbre donde el franchute se saldría con la suya. Con el nombre Orélie-Anoine I, fue entonces proclamado Rey absoluto de la Patagonia. ¿Su discurso de campaña? Promesa de protección de la corona francesa frente al objetivo común: vencer a los gobiernos locales. ¿Disparatado, verdad? Pues así lo confesó el propio Antoine antes de morir; pero no sin esgrimir sus porqués: “Sí, he sido un completo chiflado. Pero, ¿quién iba a pensar que Francia podría negarse a anexar tan espléndidas colonias?”

Con todas las de la ley

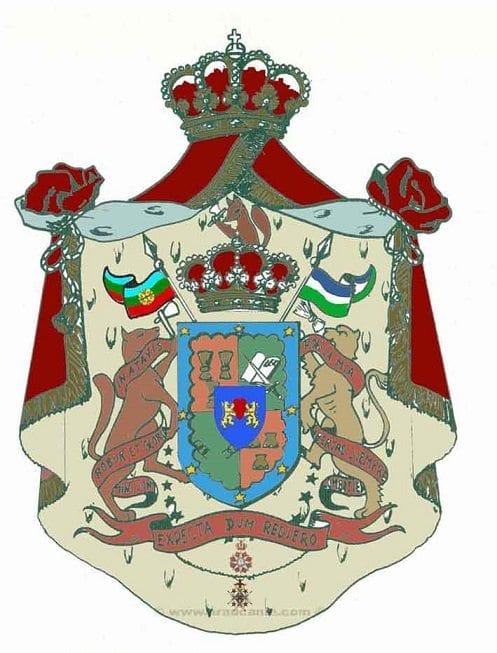

Claro que la diplomacia y charlatanería no son tema sencillo, y su campaña de único aspirante a un trono inexistente para entonces le valió su buen esfuerzo…o sus buenas copas. Es que el alcohol corría a lo pavote en las “giras” que el candidato emprendía por el vasto territorio aborigen. Aunque Antoine sabía bien que debía apuntar a las cabezas del asunto. En especial, a la del líder José Santos Quilapán. Indócil y tenaz cacique de quien acabó por obtener su confianza tras una jugada magistral: en aquella cumbre de 1860, y ante la accidental muerte de su hijo Kolüpan, Antoine le cedió su caballo, dueño de un porte y cuidado tan únicos que honraron al gran jefe. La gratitud de Quilapán fue tal que ya no cabría discusión alguna sobre la decisión final. La Patagonia tenía nuevo soberano. Aquel que, lejos de dormirse en los laureles, se tomó el reinado muy en serio. Bandera y escudo fueron de la partida para la nueva “monarquía” que, desde el 1 de Noviembre de ese mismo año, ostentaría su condición constitucional. Sí, sí. ¡El tema venía con constitución y todo! Aquella que redactara el propio Orélie, con Preámbulo incluido. De modo que la nueva nación argentino-chilena, que comprendía las regiones de Araucania y Patagonia, también tuvo un gabinete en el que el participara el mismísimo Quilapán: este corajudo sería, desde entonces, ministro de Guerra. También hubo anunciamientos para los cargos de ministro del interior, de Justicia, de Agricultura y hasta de Relaciones Exteriores. Completito, completito. ¿Acaso faltaba algo más? Claro que sí, una composición poética a tono. Palabras más, palabras menos, un himno nacional. Y como toda nación que se precie de tal, el Reino de la Araucania así lo tuvo.

El grito sagrado

El grito sagrado no tardaría en hacerse oír. La extensa proclamación tal vez haya demorado un poco el asunto. ¿Acaso el dueño del trono se engolosinó con un extenso nombramiento? Algo así, aunque no del todo. Ocurre que para dar la buena nueva en tan extenso territorio fue necesaria una gira en la que el Antoine I asumió su mandato como cuatro más veces más. Y así, entre hurras y aguardiente, el flamante pabellón (diseñado en tres franjas de colores azul, blanco y verde; representando el cielo, la paz y la naturaleza) fue destinatario de la jura que, ante cada tribu, profesaran sus vasallos. Tanta solemnidad se llenaría de música y poesía allá por 1864, cuando el músico alemán Guillermo Frick, residente en Valdivia, compuso, por pedido del propio monarca, el “Himno Real a Antonio Orélie I”. ¡El franchute sí que acaparaba todas las vidrieras! La canción nacional tuvo su nombre. O, mejor dicho, tras ser concebida en torno a su persona, supo ser adoptada como himno nacional.

Porque la historia pasa, los rostros de sus protagonistas se desdibujan, y los dichos o desdichos parecen perderse, muchas veces, en el túnel del tiempo. Pero la música queda, siempre queda. Lo hará mientras no cese el sonido de sus acordes, mientras no falte alguna desafinada voz que continúe soltando su poesía al viento. Y el himno que hoy nos convoca tampoco ha escapado a ello: ni en la lejana Francia y ni en el cercano solar de una pulpería urbana, nuestra Pulpería Quilapán. Aquella en la que, noche a noche, cuando el reloj da las 12 en punto, aún se escucha el himno sagrado de la Patagonia, el grito de libertad de la Araucania… ¡Oíd mortales! Pues allá a los lejos, haciendo eco entre melodías y armonías, resuena y no deja de resonar, el galope del gran cacique…