Si largo y tendido le hemos contado ya sobre aquella historia de inmigrantes que han venido a hacerse la América; bien vale, en este caso, pluralizar la expresión. Pues hubo un valiente que se dispuso, en el más literal de los sentidos, a hacer las Américas: sí, sí. Del cono sur a las lejanas tierras del norte. De la cosmopolita Buenos Aires a la rimbombante Nueva York. Y el foráneo de turno fue un tal Aimé Tschiffely, suizo él. Un loco suelto para muchos, a juzgar por su peculiar desvelo. Pues, con su corazón de gaucho, el muy obstinado mandó al tacho la sesuda perfección de su país natal -pionero en la industria relojera- para, con 29 años, embarcarse en un viaje sin tiempo. ¿Solito y solo con su alma? Claro que no. En su periplo americano, don Aimé se vio acompañado por el mejor amigo de todo jinete pampeano: el caballo. Y no fue uno; sino dos. Salvajes y rebeldes como el propio suizo. Aquel que, silbando bajito, marchó a ocho patas 21.500km de continente.

Un suizo suelto en Buenos Aires

El nacido en Berna, allá por 1895, bien había tenido tiempo para ensalzarse con las bondades y costumbres argentinas. Pues, tras haber finalizado sus estudios en Suiza, y luego de una estancia en Inglaterra, Aimé habitó suelo nacional por largo tiempo. Fueron nueve años en los que ofició de profesor de idiomas en el Saint Georges’s College, en el bonaerense partido de Quilmes. Y así fue como los aires provincianos comenzaron a copar su vida…y su imaginación. El mecanismo mental del suizo daba cuerda a un sueño americano, y pronto llegaría el tiempo de poner manos a la obra. Tschiffely acude entonces a la redacción del diario La Nación, en busca del periodista Osvaldo Peró, gran conocedor de la raza equina que, según nuestro protagonista, haría posible su aventura: la criolla. Por intermediación de Peró es que entra en escena don Emilio Solanet, dueño de la estancia “El Cardal”, en las cercanías de Ayacucho, Provincia de Buenos Aires; allí donde don Emilio criaba caballos criollos jactándose de las enormes condiciones de dichas criaturas. Algo que don Aimé sabía muy bien, pues no habría mejores camaradas para su hazaña que un par de criollazos; ellos serían capaces de resistir tamaño peregrinaje, y a ellos había ido a buscar. Así, los asignados para la misión fueron Mancha y Gato, dos buenos y voluntariosos caballos de 15 y 16 años, respectivamente. Sería con ellos, un único sirigote de montura, un poncho impermeable y un mosquitero que el suizo habría de partir rumbo a la fatua New York City. Salida que fue consumada un 23 de abril de 1925.

Odisea americana

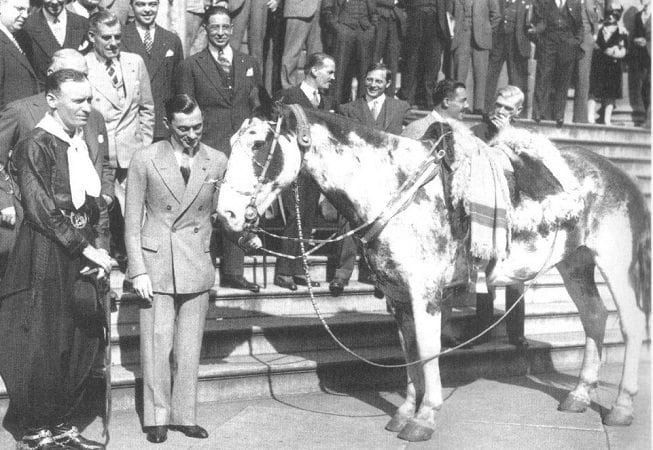

Seis meses, seis, fueron los que demoraron los preparativos para tamaña empresa, aquella que, por cierto, no fue solventada por nadie más que por el propio Tschiffely. Claro que el corredero de voces sobre aquel loco devenido en héroe resultó, a lo largo del viaje, por demás positivo. La fama de este aventurero llegó hasta los periódicos, de modo que no faltaron sitios en los que fuera, junto a sus inseparables equinos, recibido con buena atención y comida. Sin embargo, la historia fue bien distinta al comienzo: montado sobre Gato -ya que Mancha hacía las veces de carguero-, don Aimé apenas fue despedido por un puñado de amigos y una lluvia que sentenció buenos augurios. Así abandonaron la porteña Buenos Aires, y así, bajo un agua que comenzaba a espesar su grosor, se dispusieron a atravesar las pampas. Llegaría luego el turno de enfilarse hacia el noroeste, dejando huella por Santiago de Estero, Tucumán y Jujuy. El trío ascendió los Andes argentinos y bolivianos, surcó los desiertos peruanos y se las vio con las nutridas selvas colombianas y panameñas. ¡Y cuánto restaba aún! La delgada América Central: Costa Rica, El Salvador, Guatemala…y bien que podría haber sido Guate peor, ya que las guerras civiles frecuentaban aquellas tierras para entonces. Hasta que, finalmente, don Aimé y compañía se adentraron en suelo azteca. Y hasta allí llegó el amor y el cuerpito de Gato, quien, lastimado y maltrecho, abandonó la marcha. Tschiffely decide entonces resguardar a su fiel camarada, allí en México, y continuar camino junto a Mancha. Pero… ¿Cuánto más faltaba para alcanzar las luces neoyorquinas? Cada vez menos. Y como si de un sueño se tratara, sueño hecho realidad al fin, la Quinta Avenida fue testigo de su arribo. Ocurrió un 20 de septiembre de 1928, a tres años y poco menos de cinco meses de la partida. El suizo y Mancha fueron recibidos por el alcalde Jimmy Walker, quien entregaría al corajudo jinete la medalla de la ciudad de Nueva York. Desde entonces, todo fue reconocimiento. Sin embargo, lejos de olvidar a sus compañeros de ruta, tras tanto agasajo, don Aimé fue en busca de Mancha -quien descansaba en Governors island, en la bahía de Nueva York-, y de Gato -aún en la localidad de St. Louis, México- para que fueran admirados por el mundo en la Exposición Internacional de Caballos, realizada en el Madison Square Garden.

Regreso triunfal

El calendario marcaba el día miércoles 19 de diciembre 1928, el reloj daba las 12.30hs y el nombre de Tschiffely era canturreado por aquellos que aguardaban en el Puerto de Buenos Aires la llegada del “Pan América”, con tres pasajeros de lujo: Aimé, Gato y Mancha. “Si me dieran mil millones no vuelvo a repetir el viaje. He recorrido unas 10.000 millas. Se sufre enormemente debido a la falta de alimentación y a los pésimos alimentos que uno encuentra en el trayecto. Yo tengo el estómago deshecho. Gato y Mancha no tienen vejiguillas ni sobrehuesos. Este triunfo es de la capacidad del caballo criollo y también, si se me permite, el del carácter”. Buena razón había tenido el suizo, pues sus buenos criollos no lo defraudaron. Y aunque, a juzgar por sus palabras, Tschiffely ya había tenido suficiente acción, sus peripecias no acabarían aun: una buena recorrida por Europa fue su destino más inmediato, donde se dio el gusto de escribir varios libros. Y de pensar en el retorno. Tarde pero seguro, así al menos lo sintieron Gato y Mancha. Es que, tras 18 años de ausencia, sólo bastó con que el inolvidable jinete atravesara de un silbido los campos de “El Cardal” para que ambos equinos acudieran a su persona. ¡Como borrar de la memoria al comandante de tamaña odisea! Sólo que aquel sería el único reencuentro. Ya con la Segunda Guerra Mundial en marcha, el suizo actúo como voluntario de la defensa de Londres, allí desde donde provino la amarga noticia: el 5 de enero de 1954 Aimé Tschiffely muere en una intervención quirúrgica menor, a causa de una afección renal.

¿Habría, acaso, mejor lecho para este trotamundos que la tierra donde supo escribir la más grandilocuente aventura de su vida? Así también lo creyeron sus familiares, quienes aceptaron que los restos de don Aimé tuvieran a Buenos Aires como destino final. A fin de cuentas, dicen que uno siempre vuelve al primer amor, y así lo hizo este gaucho suizo, este ferviente enamorado de las pampas: el 13 de noviembre de ese mismo año, la urna donde descansaran de sus cenizas marchó por las calles porteñas, rumbo al cementerio de La Recoleta, en ancas de un caballo gateado, como si se tratase del propio Gato, aquel que Tschiffely había sabido montar a lo largo de todo un continente, a lo largo de las tres Américas.