Si no todo lo que brilla es oro, bien vale retrucar el dicho para afirmar que no todo lo que es oro brilla…o, al menos, a simple vista. Es que en el caso de la familia Roverano y su -para muchos- desconocido sepulcro, el vil metal resplandece bien lejos del alcance de toda pupila; y bien cerca del misterio que suelen encerrar los mundos subterráneos. Profundidades en las que hoy habremos de bucear para desentramar una historia de luces y tragedia, de nombres propios y anonimatos; pero, por sobre todas las cosas, de mucha, pero mucha, riqueza.

Caffè, caffè…

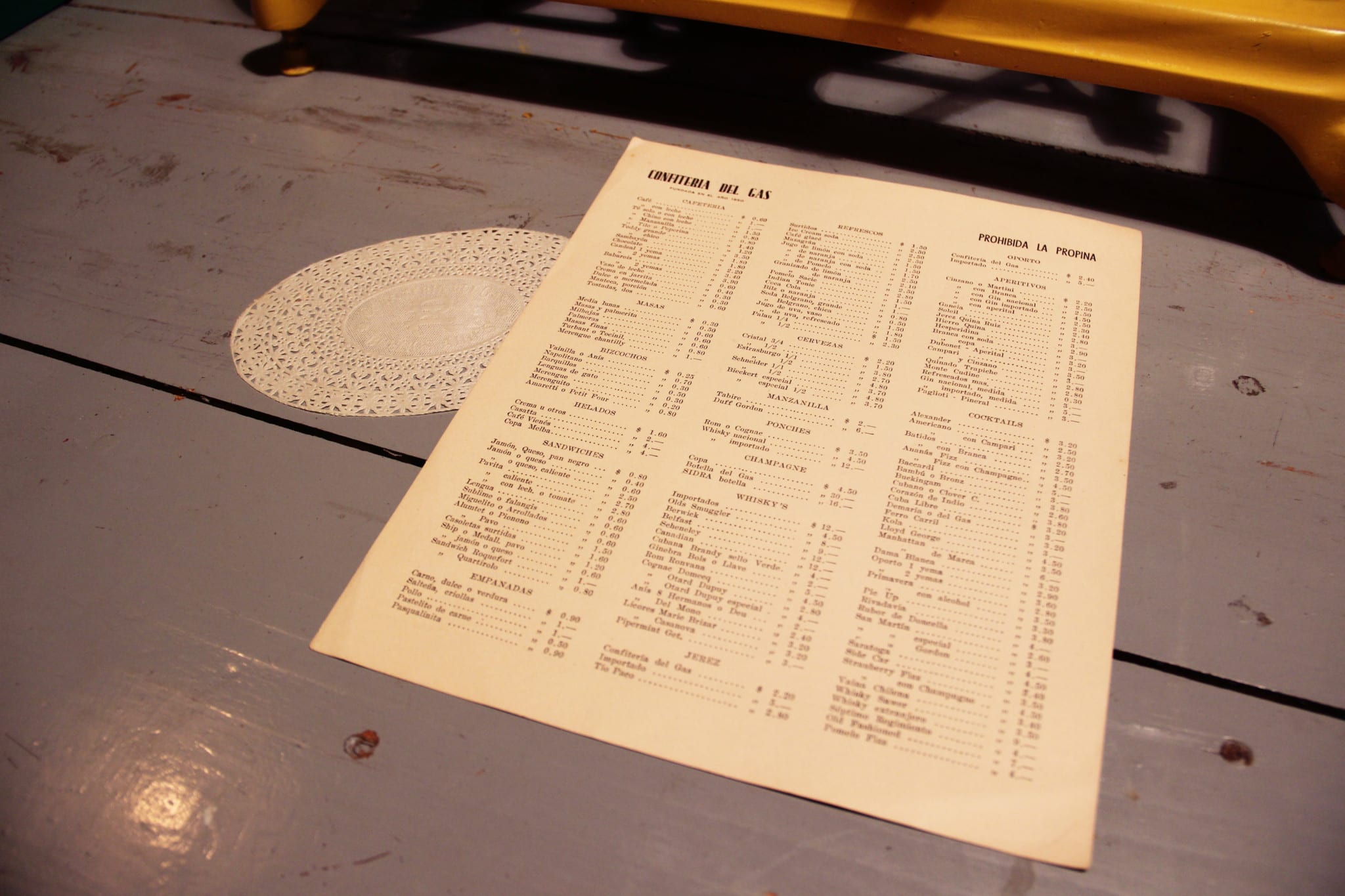

Desde Italia y con un puñado de sueños en mano, Francisco Roverano se dispondría a escribir historia de la buena en suelo nacional; tierra en la que ha dejado más de un mojón. Es que el tano y su familia calaron alto en la aristócrata sociedad porteña. Lo suyo fue el comercio; aunque, poco a poco, se fueron inclinando por los ladrillos y las propiedades. Claro está, siempre al último grito en materia de avanzada. Así fue como, allá por 1860, don Francisco dio vida a la concurrida Confitería León. Primitivamente emplazado en la calle Bartolomé Mitre -entre Suipacha y Esmeralda-, este local no tardaría en mudarse a la esquina de Suipacha y Rivadavia; frente al flamante edificio de la compañía del gas. Aquel por el que el bueno de Roverano decidiera colocar dos grandes faroles a gas en la puerta de su confitería. Así fue como el boca a boca rebautizó al lugar bajo el nombre de Confitería del gas. Aunque las bondades de la electricidad también habrían de potenciar al ya famoso reducto: se trató del primer local que contara con lámparas eléctricas. ¿Qué tal? Pura modernidad para la céntrica y distinguida esquina de Rivadavia y Esmeralda, nuevo y último emplazamiento del recinto ¡Mozo, marche un caffè!

Pasaje ida y vuelta

Así las cosas, mientras el bueno de Francisco se nos iba para arriba; sus pollitos hacían lo propio, y en el más literal de los sentidos. En 1878, Ángel y Pascual Roverano (dos de los cuatro hermanos) se despachaban con un edificio de dos plantas situado al lado del Cabildo, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. ¿De qué iba la construcción? Un primer piso destinado a habitaciones de renta y una planta baja en la que se diseñara una galería de 50 metros, sin salida opuesta y subdivida en pequeños locales. Gran pegada gran la de los hermanitos. Sólo que el trazado de la Avenida de Mayo, en 1888, obligaría a recalcular el destino de aquella propiedad (por cierto, parcialmente demolida por las obras). Pero no fue hasta 1912 que se encomendara el levantamiento de un nuevo edificio sobre las bases del primero, aquel que estaría listo recién en 1918. ¿Un detalle para nada menor? Su entrada principal se situó sobre la nueva vía; aunque sin que el ingreso original por Hipólito Yrigoyen fuese cerrado. De esta modo, al 560 de la Avenida de Mayo, la antigua galería cedía terreno al primer pasaje peatonal porteño: el Pasaje Roverano, aquel que fuera capaz de conectar dos calles. Y, como si poco fuera, a puro lujo. Es que sus mármoles y bronces, aún hoy presentes, convierten a este pasaje en otro gran pasaje. ¿El destino? La fantástica belle epoque de nuestra querida Buenos Aires.

Enfilando al cielo

Clink caja para Roverano y su parentela, ante tan buen ojo inversor. Sin embargo, lejos estaba esta exitosa familia de amarrocar sus generosos dividendos. Siendo grandes benefactores de la sociedad que le abriera sus puertas, los Roverano sí que tenían el cielo ganado. Sólo que, contradiciendo la ley de la vida, quienes primero habrían de golpear sus puertas no serían, precisamente, don Francisco y su mujer; sino dos de sus hijos. Pedro fallece en 1882, a los 48 años; y en 1885 lo haría el joven Vicente, de apenas 33. Tal angustia caló hondo en el padre de familia, quien diría adiós en agosto de 1891 (sin llegar a ver finalizada la obra maestra de Ángel y Pascual). Y tan sólo 19 días después, doña Teresa, su mujer, haría lo propio. El drama se apoderaba de la familia, o de lo que quedaba de ella. Al tiempo que el sepulcro que los Roverano tenían en el distinguido Cementerio de La Recoleta comenzaba a verse sobrepasado. Por lo que, a fines del siglo XIX, don Ángel decide construir un panteón que cobijara definitivamente a toda la familia. ¿Dónde? En el cementerio de La Chacarita -conocido entonces como “Del Oeste”- Y, para ello, no se anduvo con chiquitas. Recurrió al escultor Leonardo Bistolfi y demás profesionales de la arquitectura y orfebrería, todos oriundos de la bella Italia. Se trataría de un sepulcro de aquellos; y tan así lo ideó el bueno de Ángel, que la magnífica obra tardó nada menos que 19 años en concluirse. El tema fue que en 1901, apenas a un año de haberse iniciado, quien abandonaba el mundo de los mortales era Pascual. ¡Cuánta tragedia para el pobre Ángel! A quien la pérdida de su último hermano no hizo más que acentuarle su fe católica. Religión que, mármoles, bronces y oros mediante, habría de convertirse en pura alegoría. A su juego lo llamaban a Bistolfi, exponente del simbolismo italiano a quien Ángel le gatillara alrededor de 30.000 dólares. ¡Pavada de cachet! Vaya imaginando, entonces, el monto total de la magnífica sepultura. Esa que don Ángel llegó a pagar con lo justo. ¿Contaba entonces con poco dinero? Nada de eso, el último sobreviviente de los Roverano contaba, aunque sin saberlo del todo, con poco tiempo.

Dorado paraíso

Usted no lo irá a creer; pero lo cierto es Ángel muere tan sólo un año después de la culminación del sepulcro (¡y a dos de haber sido inaugurado del pasaje!). Casi como si hubiera esperado a que todo quedase listo. Y, como buen anticipador de los hechos, dejó dicho en su testamento que, una vez consumada su muerte, la bóveda habría de ser clausurada. Para ello, las puertas laterales que conducían al interior del sepulcro -allí donde serían arrojadas las llaves- debían ser amuradas con piedra negra pulida. Sin embargo, y por decisión de familiares residentes en Italia, aquella voluntad no fue cumplida. Motivo por el cual, nueve años más tarde, en 1929, la Revista Caras y Caretas, ante el misterio y vocifero que había generado la minuciosa construcción del recinto, decidió emprender una reveladora expedición hacia este mojón cementeril. Y menuda fue la sorpresa que se llevaron los periodistas abocados a tal misión. Es que al primer vistazo, la sepultura tenía más pinta de monumento en ruinas que de colosal mausoleo: trozos de piedras dispersos y una columna trunca, cuya presencia suele indicar una muerte joven o vida interrumpida (¡recordemos aquello del simbolismo y las alegorías!), antecedían a una superficie de granito coronada por un alto relieve de mármol. Junto a este último, una femenina figura de bronce representaba el dolor. Claro que la historia no terminaba allí: la verdad de la milanesa, o del millón de pesos que costó aquella obra (para entonces, algo así como 500.000 dólares de la época sea 300 Ford A), yacía bajo tierra. Ingresando por las laterales puertas, un mundo subterráneo digno del asombro aguardaba a ser descubierto: escaleras de mármol conducían al subsuelo donde yacían los seis sarcófagos de los Roverano; mientras los mosaicos de las paredes, aquellos que relucían oro macizo en un 90%, acompañaban el descenso. Sí, sí. Así como lo oye. Oro puro y reluciente que, con su tercio de milímetro de espesor, destellaba en los muros y hasta en la cúpula de aquella sala de descanso sagrado.

¿Qué si tamaña riqueza subterránea no ha alcanzado divulgación acorde a su magnitud? Tal vez. ¿Qué si las hoy sí tapiadas puertas de acceso agigantan el misterio del majestuoso sepulcro? Quizá. Por lo pronto, desde estas líneas compartimos con usted una historia digna de curiosos, de esas que cultivan tanta intriga como inevitable sorpresa. Y que, tantos años después, incita a la pregunta del millón…y en el más literal de los sentidos. ¿Oro está? Bien escondidito y resguardado, aún hoy sigue brillando.