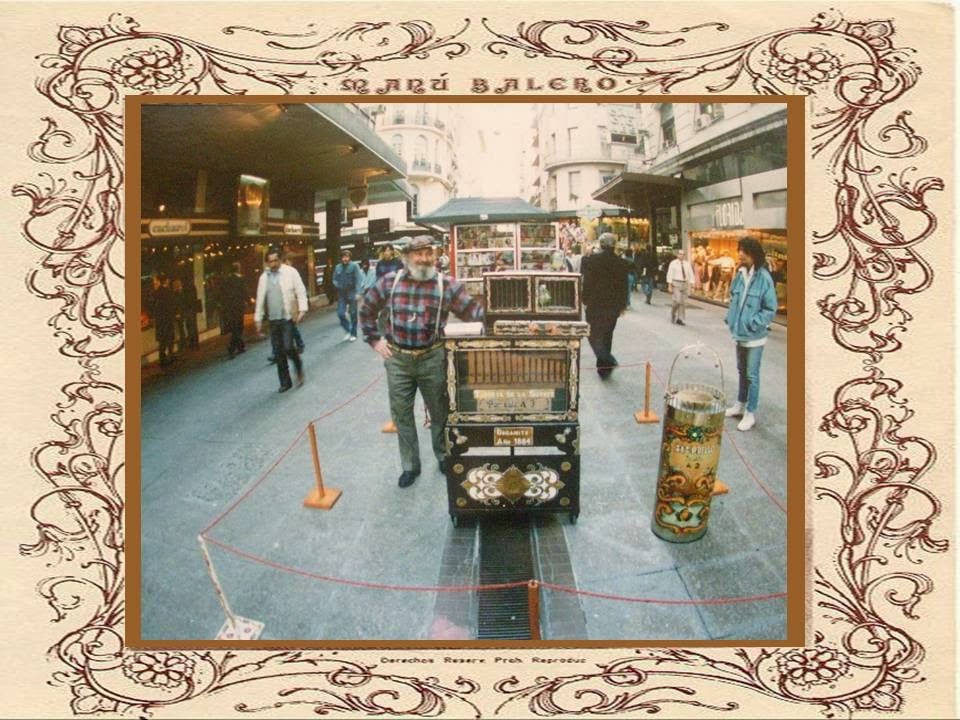

Héctor Manuel Salvo o nada menos que el último organillero de Buenos Aires. Aquel cuya música aún resuena en el frenesí de Lavalle y Florida y en el ajetreo de la plaza San Martín. Sí, allí estaba el más popularmente llamado Manú Balero. Allí estaba quien, con su gorra y organito de 1884, hizo de su oficio un arte entrañable en los tiempos de hoy. Junto a sus inseparables cotorras, Teresita y Consuelo, el gran Manú impregnó de melodías los aires porteños; así como la memoria de sus agradecidos transeúntes.

Órgano vital

Ahora bien… ¿De qué trata el organito en cuestión? Pura sencillez: nacido en Inglaterra a principios del siglo XIX, este instrumento mecánico aloja en su caja un rodillo o cilindro en el que se codifican piezas musicales. Tangos, valsecitos criollos, paso doble, canzonetas napolitanas y hasta tarantelas solían componer el clásico popurrí. Chiquito pero rendidor, el organito se despachaba con un mini repertorio de entre cinco y diez canciones a pura variedad. ¿En qué se diferencia entonces del órgano tradicional? ¡En que no hace falta tener remota idea de música para ejecutarlo! Sólo es cuestión de hacer girar su manivela para que comience la función, esa de la que también eran partícipes las cotorritas. Fieles compañeras de los organilleros, estas verdes plumíferas entraban en acción puñado de monedas mediante. ¿Qué hacían? Escogían entre montones de papelitos enrollados, cual viejas entradas de cine numeradas, la “suerte” del cliente. Es que cada rollito de papel escondía una simpática y auspiciosa predicción que las cotorritas asignaban a puro azar. Y tan popular era el asunto que hasta Carlos Gardel grabó un tango en su nombre; ese al que los autores Alfredo J. De Franco y José de Grandis dieron a llamar Cotorrita de la suerte. ¿Qué tal?

Toda una tanada

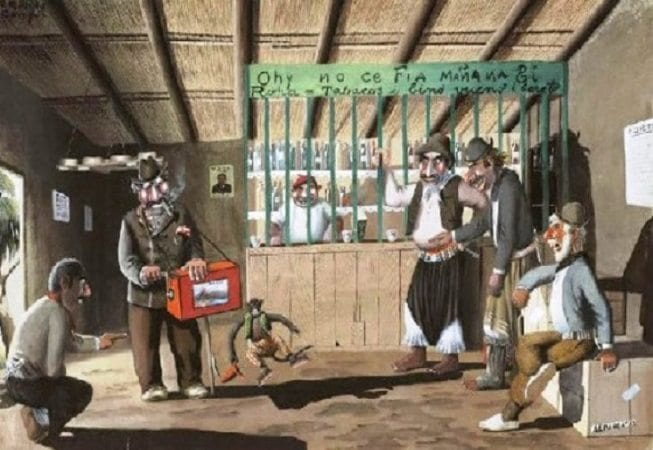

Sin embargo, antes de que las famosas cotorritas entraran en escena, otros era el cortejo. ¡Ya lo decía José Hernández en los versos de su Martín Fierro: “Allí un gringo con un órgano/y una mona que bailaba/haciéndonos reír estaba/cuando le tocó el arreo/¡Tan grande el gringo y tan feo/lo viera como lloraba!”. Sí señores, los monos y sus desopilantes piruetas animaban la música de los organitos y sus gringos ejecutores. ¡Si los organilleros fueron inicialmente inmigrantes italianos!

Y la tradición europea hizo que circos y teatros fueran los primitivos reductos por los que desfilaran estos personajes, de allí la monada de compañía con la que contaban. Sin embargo, los organilleros no tardarían en desparramar su alegría por las pulperías argentas. Reductos de los que serían fieles parroquianos. ¿De qué llanto hablaba entonces José Hernández? ¿Qué arreo cayó sobre estos tocadores? Aquel que los condujo a la mismísima frontera. Es que el general Bartolomé Mitre los incluyó para distraer a las tropas que luchaban en la guerra contra Paraguay. ¡Si han seguido a las tropas hasta la mismísima Asunción! Que no decaiga…

Del Balero

49 años después de que la Guerra de la Triple Alianza llegara a su fin, allá por 1870, Héctor Manuel Salvio llegaba al mundo. Y para entonces, el organito seguía tocando. Su música lo alcanzó en una visita a una casa de antigüedades, allí donde Héctor definió su futuro: sería organillero. Y, sin saberlo aun, el inolvidable Manú Balero. Aquel que reunió esfuerzos para comprar su propio instrumento, convirtiéndose en un verdadero especialista de tal adorada adquisición. Su oficio enalteció esquinas y rincones urbanos. Su música y su persona se alzaron como un símbolo porteño. Así lo veían poetas y “cantautores”, quienes debían la difusión de muchos de sus tangos a la labor de los organilleros. Homero Manzi no escatimó elogios a la hora de referirse a Manú; al tiempo que el mismo Ernesto Sábato encabezó la defensa de este gran tocador cuando la Dirección de Vía Pública le negó autorización para trabajar en la Plaza San Martín. Su organito de 11 tangos, valses y rancheras de Francisco Canaro corría riesgo de enmudecer; pero por pedido público de vecinos organizados, Manú obtuvo un permiso vitalicio en el año 1995. Tres años más tarde, el preciado instrumento sería declarado de interés municipal. La desaparecida figura de su ejecutor lo hizo posible: Manú fallece allá por 1998. Por cierto, con la misma humildad en la que vivió.

Apagado el maestro, hijos y nietros mantuvieron encendida la tradición de Malú. La música siguió sonando por las calles de Buenos Aires; hasta callar un día definitivamente. Sin embargo, el organito y su gran ejecutor siguen tocando en la memoria de la ciudad; en el homenaje de quienes supieron retratar el silencio de su adiós. Ya lo dijo Homero Manzi: “y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz”.