¿Sale una partidita de truco? ¿O es usted un/a buen tanteador/a de tute? No, nos diga nada… lo suyo es el mus. Eso sí, sea cual fuere su timba predilecta, sepa que, tanto en los últimos suspiros del virreinato como en los rebeldes años de lucha independentista, los naipes eran criollos. Y sobre mesas y estaños pulperos han hecho de las suyas.

Internacional y popular

Porque primero lo primero, bien podemos decir que el intento de dar con el origen de los naipes es una historia de nunca acabar. ¿Chinos, egipcios, árabes? Las certezas y adjudicaciones de autoría se pierden en el tiempo. Pero lo que sí podemos afirmar es que, ya para el siglo XV, popularidad de los naipes alcanzó todo el escalafón social de allí donde fuese que hubieran desembarcado. Y es que el grabado en manera popularizó el asunto allá por 1423: los naipes, que hasta entonces se realizan individualmente a mano, comenzaron a estamparse por millares. De modo que dejaron de estar solo al alcance de los ricos. ¿Y por casa, cómo andábamos? Se sorprenderá si le decimos que, de este lado del charco, el más incipiente arte tipográfico, ya entre el fuego cruzado de las guerras de independencia, estuvo al servicio de la fabricación de naipes criollos. Porque, ante todo, que no falte el juego…

Con plancha propia

Para muestra, un botón, como se dice. Y lo sucedido en Santiago de Chile encaja a la perfección en el ojal: en el siglo XVI, se convirtió en el más importante mercado para la venta de naipes impresos traídos de España. Por lo que la fabricación de naipes propios estuvo al caer con el solo hace un par de números: sí, el negocio cerraba por todos lados. La real hacienda se puso la “industria” al hombro y, entre 1652 y 1698, con taller y oficial designados, comandó la producción local. Para ella se empleaban, en principio, planchas grabadas sobre madera. Más luego, un cambio en la dirección del taller implicó una subida de nivel: la utilización de planchas de bronce, las cuales permitían impresiones de mejor calidad. Finalmente, ya para 1818, habiendo conseguido la emancipación, O’Higgins decreta que toda persona puede fabricar naipes en territorio nacional. Eso sí, antes de que tal licencia fuera un hecho, algún que otro chileno había cruzado los Andes para armar su kiosquito en suelo argento. Tal fue el caso del político José Manuel Gandarillas, a quien su compatriota Diego Antonio Barrios, comerciante radicado en Buenos Aires, le ofreció una imprenta traída de Inglaterra. Claro, no hay dos, sin tres, por lo que junto al también chileno tipógrafo Diego José Benavente crearon el taller “M. Gandarillas y socios” en 1815.

Los de afuera no son de palo

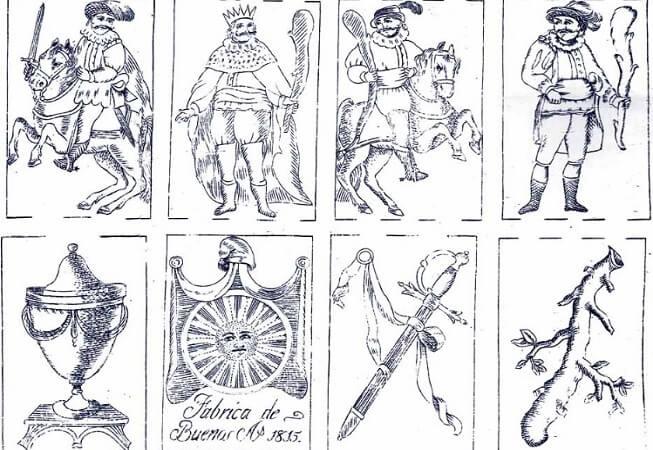

Otro inmigrante que también salió a la caza del negocio fue el italiano José María Quercia y Possi. Eso sí, con algunos detalles a partir de los que diferenciarse de la competencia. Por ejemplo, al pie del as de Oros se incluía la leyenda Fábrica de Buenos As, 1815, además de un gorro frigio en la parte superior. Y aunque había mínimas variaciones de tamaño entre sus bordes y la pintas, sí era compartido el hecho de que unos y otros naipes eran coloreados después de impresos, usando una paleta que incluía el azul, rojo, lacre, blanco, amarillo, verde y marrón bien claro. Sin embargo, la independencia de 1816 trajo consigo un nuevo fabricante bajo el brazo, y en los pagos de Entre Ríos. También nacidos de un chileno, el fraile Solano García, perteneciente a la orden de San Francisco de Concepción del Uruguay, dichos naipes vieron la luz en 1816. ¿Su más llamativa particularidad? No llevaban grabadas en sus extremos en número de su valor asignado. Así que ni intente orejear el naipe de su contrincante parroquian@. Que en este caso, con esa viveza criolla, sí que se va al mazo.

En tu nombre, caudillo

Pero sigamos con otros distintivos de los naipes del fray. Los oros tenían en el centro un círculo blanco con dos trazos en cruz, uno azul y otro rojo, reuniendo así, junto con el amarillo de los oros, los tres colores de la bandera artiguista (sí, aunque en territorio nacional, Entre Ríos formó parte, junto a la Banda Oriental, de la Liga Federal, liderada por el caudillo José Gervasio Artigas). De hecho, el dos de dicho palo presenta en el centro y a lo ancho la palabra “Independencia”. Al tiempo que el cuatro, distribuido en cuatro líneas la leyenda Con la constancia / y fatigas / libertó su patria / Artigas. Por el lado de las copas, el dos en el centro y a lo ancho dejaba leer Viva la Patria. Mientras que el cuatro, en naipe en el que se inscribe el lugar y fecha de las cartas, Concep. del / Uruguay / Año de 1816. Lo que se dice, Artigas corazón.

De local

He aquí los primeros tres naipes criollos a los que la historia dio luz y recorrido. Más lo cierto es que serían éstos el puntapié para mucha más arte e inventiva. Así es como, impresos en Montevideo hacia el 1820, aparecen naipes con ciervos, zorros y avestruces. Un burro reemplaza al caballo en el 11 de copas, un indio charrúa con boleadoras al caballero en el 11 de bastos, un militar en el 11 de espadas y un criollo junto a una china en el anca de su caballo en el 11 de oros. Por el lado de los reyes, un cacique charrúa con arco y garrote para el palo de bastos y un emperador chino fumando opio para el palo de copas. Y si de ases hablamos, un árbol seco el de bastos, al tiempo que un escudo patrio, el de oros. Como verá, la imaginación mandaba, así como la simbología local de aquellos tiempos.

¿Y en éstos que corren? ¿Qué personajes y símbolos cree usted que podrían ser parte de una nueva baraja argenta? ¿Imagina una pulpera? Quilapán y compañía por su baraja esperan…