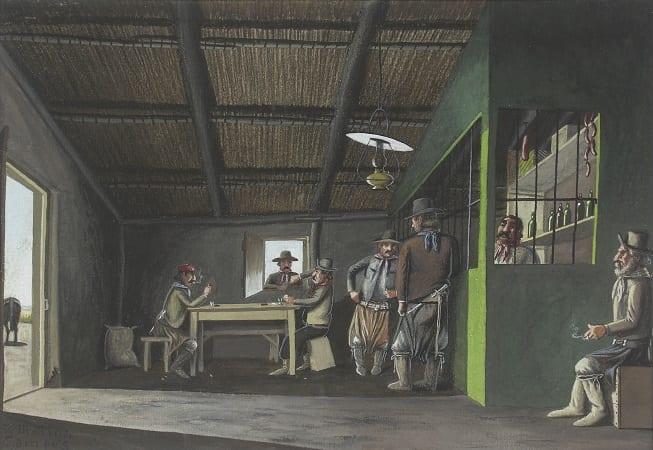

Hablar de pulperías sin hablar de parroquianos es como hacerlo de un teatro sin espectadores. A fin de cuentas, en la puesta cotidiana de estos “boliches” bien vale recordar que los pulperos se debían a su clientela, los también llamados “merchantes”. Ahora bien, ¿qué los hacía elegir entre una pulpería u otra? O, mejor dicho, ¿de qué dependía su fidelidad? Hemos dicho, las pulperías porteñas hacían las veces de almacén, tienda y taberna. Por lo que la variedad de productos y los precios mucho inclinaban la balanza. Además de la buena o mala fama del pulpero, cómo no… Eso sí, los parroquianos también tenían la propia. Y en el meollo de ese asunto es que se entrometen estas líneas.

Si te he visto no me acuerdo

¿Acaso ha conocido un cliente que brille por su ausencia en su restaurante o comercio preferido? Pues en las pulperías eso era cosa frecuente. Vea usted, los ricos no asomaban ni sus narices, ¡de ningún modo en un ámbito tan poco decoroso! Lo mismo corría para los hombres de bien, la gente decente del barrio. En su sitio acudían los criados, los esclavos y, para los que no les daba tanto el copete, el “chico” de los mandados. Así la historia, las pulperías tenían un buen número de clientes fantasma, que compraban vía terceros. Sí, los pobretones, esos que trataban cara a cara con el pulpero. Y a quien lo diera la billetera para delegar tan deshonrosa tarea, no le quedaba más que guardar su “tupé” en el bolsillo y concurrir a la pulpería personalmente. Eso sí, nada de alharacas: lo suyo era una visita furtiva. Con decirle que hasta ocultaba sus compras debajo de una capa para no ser sorprendido por los vecinos con las manos en la masa… ¡Que no se diga!

Señoras aparte

¿Y qué había de las féminas? Aunque condenadas al olvido (¡mención aparte para la gran pulpera Martina de Céspedes!), las mujeres también tuvieron su papel en las pulperías porteñas. Sí, señores… y señoras: aunque antros del gauchaje y la peonada, poncho va y facón viene, la cosa para las damas no era muy distinta que para los caballeros. Decorosas señoras se ausentaban con causa, pues ni siquiera transitaban por la misma vereda. ¡No fuera a hacer que borrachos y pendencieros las cotejaran meta grosería! Rondando como moscas el umbral de las pulperías, impedían el paso a pura desvergüenza. Por lo que las buenas mozas tenían su estrategia: cuenta abierta con el pulpero, y que retirara lo preciso “mandadero” de turno. Claro, distinta suerte corrían las lavanderas, esclavas negras y demás mujeres de bajo rango.

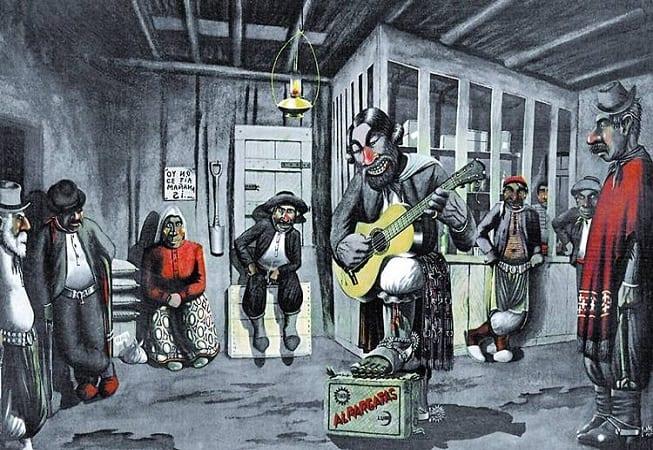

Sirva una copa pulpero…

Cierto es que, aunque la clientela masculina metía miedo, nos todos los parroquianos eran hombres indeseados. Peones y artesanos honrados solían hacer un alto en las pulperías porteñas tras su día de trabajo para ahogar las penas de su rutina y distraerse entre propios y no tan extraños. Ese momento, el de la primera noche, era aquel en que empezaban a colarse en el ambiente los acordes de guitarra, instrumento gaucho si los hubo, pues el pulpero lo hacía circular entre los presentes para que, cual canto de sirena, atrajera a transeúntes ávidos de algún trago embriagador. Y sí… la copa de aguardiente hacía estragos: los más empinados se dormían allí mismo, y si la paciencia del pulpero no era tan santa iban a parar a la vereda. Mientras que los que aún conservaban algo de lucidez se les daba por el vocifero. Obscenidades, insultos y cuanta verborragia se les antojaba caía como peludo de regalo a quien pasara por aquellos lares.

Viejos zorros

A decir verdad, tampoco es que las pulperías estaban a tope todo el tiempo. Muy a pesar del pulpero, había momentos en que los parroquianos se hacían desear. Era entonces cuando éste dejaba su guarida y salía a la vereda, a la caza de nuevos clientes. Así pues, por necesidad o agudeza, el pulpero tenía sus mañas y ardides. Incluso, con su presa ya dentro del local. De allí que los parroquianos los hayan tenido bien cortitos… De esta manera, no faltaba quien exigiera al pulpero pesara o midiese delante suyo la mercadería comprada; y si se advertía luego estafado por algunos gramos o centímetros, pues regresaba la mercadería. ¡Lo justo es justo! Y allí no terminaba la cosa, porque a la hora de conseguir un fiado el buen genio estaba a la orden. Sobre todo, de un producto de primera necesidad como el pan, que los pulperos solían negarse a fiar. ¿La estrategia? Comprar también de fiado un producto que el pulpero tuviera afán por vender. Porque negociando la gente se entiende…

Así la historia, ni unos ni otros eran santos ni demonios; más sí imprescindibles y vitales como el agua para cada cual. Un juego que, amén del tiempo, no ha cambiado en esencia ni tampoco lo hará. ¿Y ustedes, estimados? ¿Qué piensan de éste pulpero? Desde este lado de la reja, atesoren la presente confesión: parroquianos no eran los de antes, ¡pues no hay como nuestros queridos parroquianos de hoy!