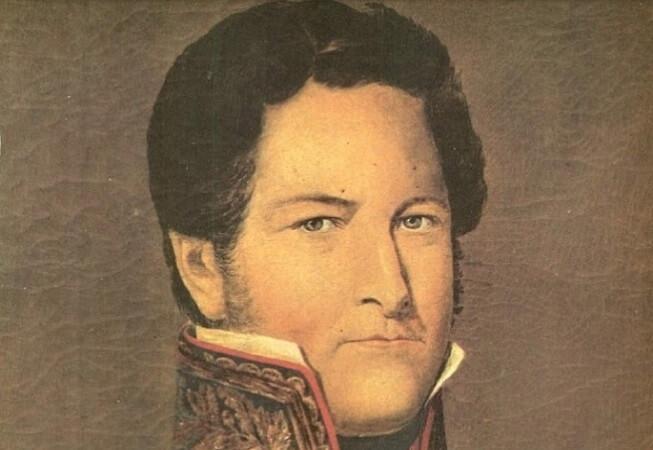

Hubo un tiempo en que para Juan Manuel de Rosas la vida fue de color Rozas. Sí, pues mucho antes de ser el Restarurador, el caudillo federal y tantas otras etiquetas enciclopedistas, el camino de Rosas se desarrolló bajo las sombras de lo desconocido. Sin embargo, no fue aquel sino la antesala de esa otra senda que, una vez cambiada la “z” por la “s”, este personaje de la historia nacional recorrería a la luz de los libros. ¿Gusta de echarle un vistazo junto a nosotros?

Bombos y platillos

Que nació un 30 de marzo en la casa de su ya difunto abuelo materno –don Clemente López–, allá por 1793. Que dicha casa se erguía en la entonces calle Santa Lucía –actual Sarmiento–, y que fue el niño allí alumbrado el primogénito varón nacido de doña Agustina López de Osornio y el militar León Oritiz de Rozas. Nada extraordinario hasta aquí. A no ser porque el pequeño Rozas no sería un niño más. De hecho, dicen que dicen, desde el pulpero hasta el sastre de la cuadra repartieron la buena nueva a viva voz por las calles de la zona, mientras su orgulloso padre, empilchado de militar y todo, iba entonces en busca del capellán de su batallón para que, dada su condición de eclesiástico, efectuara el inmediato bautizo. Pues… católico y militar, cómo no. Diría, don León Ortiz: ¡hijo e´tigre! Pero lo cierto es que el mote de oveja negra iría a ser el que mejor le cuajara a este pichón rosado.

Con la sangre en el ojo

Ahora bien, ¿tanto revuelo se debía solo al arribo del tan esperado varoncito? Ni tanto. Ocurre que los Osornio venían de pasarla fuleras. Con decirle que don Osornio, militar y hacendado bien polenta de la época, y a su hijo Andrés, hermano de la parturienta Agustina, habían sido asesinados por un malón indígena en su propia estancia, “El Rincón de López”, diez años atrás. Pues parece ser que sus ínfulas de conquista y dominación de unas pampas que no estaban desiertas le pasaron su factura en vida. Y con la muerte. Osornio padre fue lanceado y degollado, al igual que su descendiente, en plena labor campera. Por cuanto los “bárbaros” pasaron a estar en la mira de los Osornio así como de León Ortiz de Rozas, quien se hizo carne la desgracia de su familia política. ¿Acaso el pequeño Juan Manuel Domingo de Rozas podía mamar algo diferente? “¡Mueran los salvajes unitarios!”. El lema rosista lo diría todo algunas décadas después.

De tal palo…

Claro que don León tenía su propia historia de rugidos. Con diecinueve años ya era subteniente de infantería de Buenos Aires. Sin embargo, durante una expedición en Sierra de la Ventana fue capturado por las tribus locales, logrando salvar su pellejo gracias a que el hermano del cacique se hallaba prisionero en manos del virrey. Por lo que el plan canje acabó por resolver el asunto: liberado uno, liberado el otro. Solo que para entonces don Rozas ya se había metido en el bolsillo la confianza de los principales caciques de la región, por lo que su apellido comenzó a ser “grato”, al tiempo que se hizo de un espíritu rural que hasta entonces le era desconocido. Una visión de vida que también habría de atravesar a su primogénito. De hecho, Juan Manuel de Rosas creció entre el campo y la ciudad. Supo de potros salvajes tanto como de malones desenfadados desde muy pequeño. Hasta que las invasiones inglesas tocaron la puerta en 1806, y su historia cambiaría para siempre. ¿O será que no fue tan así? Veamos, veamos…

Hecha la historia, hecha la trampa

Cuenta la historia que un Rosas de apenas trece años fue parte de los voluntarios del ejército que reconquistó Buenos Aires. A la cabeza de un grupo de amigos a los que infundió espíritu, coraje y alguna que otra arma se presentó ante el general Liniers. Y habría sido el mismísimo Liniers quien, una vez consumada la victoria, enviaría una carta plagada de honores a Rozas padre y esposa. Pues tal valía lo había convertido en soldado del cuarto escuadrón de caballería, junto al que una vez más echaría flit a los ingleses en su segunda invasión. Vaya Guerrero había resultado Rozitas, y vaya orgullo para don León y Agustina. Pero… ¿qué tan real es este heroico relato? A juzgar por el historiador argentino Ernesto H. Celesia, poco y algo. Dadas sus investigaciones, asevera que se trata de un mito que el intelectual napolitano Pedro de Angelis hizo trascender en 1830, tiempo en que trabajaba al servicio de Rosas. ¿Motivos? Engrandecer la figura del Restaurador desde sus inicios, dotándolo de un semblante heroico. De hecho, las actas del Cabildo consultadas por Celesia, presentes en el Archivo General de la Nación confirman la jugarreta: en enero de 1807 Rosas se incorporó al escuadrón de caballería, sí, pero para el mes de junio se lo registra ausente: “enfermo en su casa”.

Rebelde con causa

El hecho es que pasada la mítica fiebre de la Reconquista de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas se dedicó fundamentalmente al campo. Tenía dieciocho cuando su padre le encarga la administración de la estancia, a la que condujo con éxito. Para entonces una también joven Encarnación Ezcurra ya era parte de su vida. Y he aquí otra nota de color, o de sombra, en la historia rosista. Resistida por doña Agustina y don León, Juan Manuel no iba a permitir que ambos se salieran con la suya. Así fue como hizo a Encarnación escribir una carta en la que decía estar embarazada, y la dejó al alcance de su madre. Imagínese el revuelo, el pudor y la mar en coche de preocupaciones en torno al honor de la familia. La boda comenzó entonces a preparase, aunque, claro está, Rosas se ocupó de negar dicha carta y su falacia en la vejez. Sin embargo, aquello marcaría un quiebre. Una disrupción en el abecedario con el que habría de escribir su destino y el del suelo nacional. Rosas devolvió los campos a su padre y emprendió su propio camino ya no como Rozas, sino como Rosas.

La firma cambió entonces la “z” por la “s”, y ya nunca dejaría de ser así. Comenzaba otra historia, otra época. Nacía entonces Juan Manuel de Rosas. Como le hemos dicho al principio de éstas líneas, el Restaurador, el caudillo federal –el que compartiría un asado con el mismísimo Darwin, ¿lo recuerda?–. El personaje que conocemos usted y yo. Aunque como una mayor compresión del ayer obliga, bien vale este repaso por su antecesor.