Si alguna vez ha puesto un pie en nuestra sala Macoco, bien sabrá usted que tamaño homenaje al noctambulismo de antaño no es mero berretín. Y aunque la trampa no sea santa de nuestra devoción, cómo negar que aquellos extinguidos edenes nocturnos tenían ese qué se yo. Claro que los hubo algunos menos pecaminosos que otros, y el notable Pabellón de las Rosas, sin dudas, ha sido uno de ellos. Vecino del viejo y querido Armenonville, este fifí supo limpiar con la pulcra concurrencia del día los resabios de sus agitadas noches. ¿Gajes de una doble moral? Que no se diga… Pero el pabellón de las Rosas, sí que se las trajo.

A todo trapo

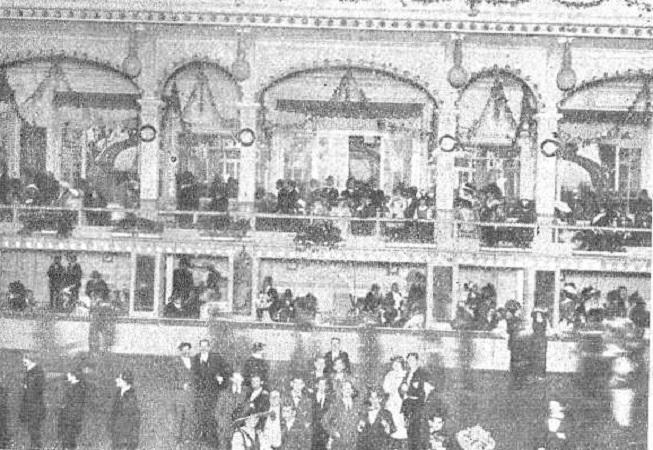

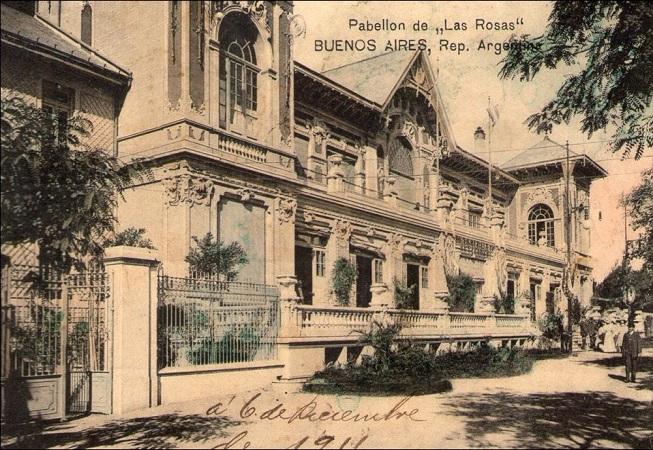

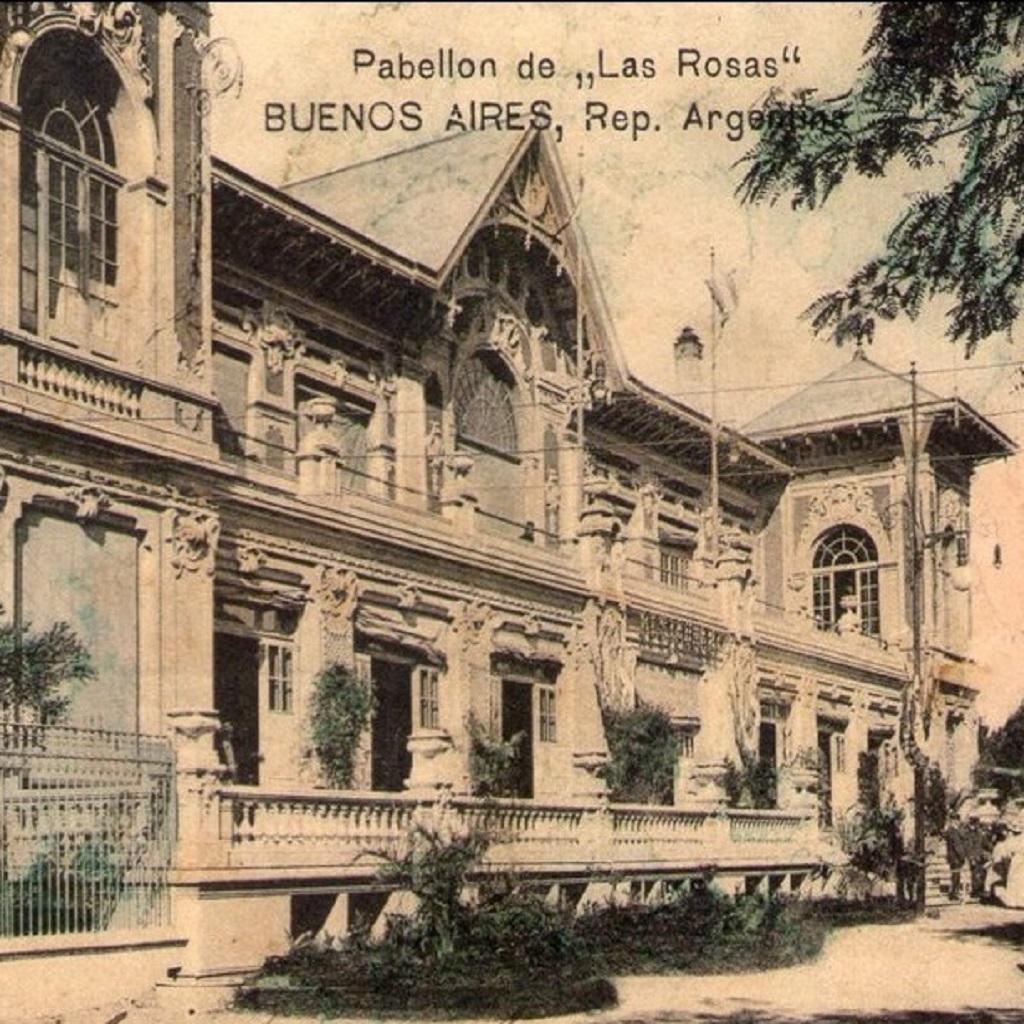

De pie sobre la avenida Alvear al 2855 (actual avenida Del Libertador), justo en la esquina de la calle Tagle, el Pabellón de las Rosas hizo grato honor su nombre. Con la impronta señorial que el barrio demandaba, su estructura semejaba a la de los pabellones que se erigían durante las exposiciones europeas (si le habremos contado a cerca del Pabellón Argentino…). Rodeado de suntuosos jardines, lo mejor del Pabellón de las Rosas se hallaba, sin embargo, intramuros de su estupenda cáscara. Tras una fachada a puro ventanal, perfecta en su simetría, este coloso del buen gusto ofrecía un atractivo póker de ambientes: restaurante, salón de baile, pista de patinaje y teatro. ¿Qué más pedir en aquellos albores del siglo XX?

A las claras

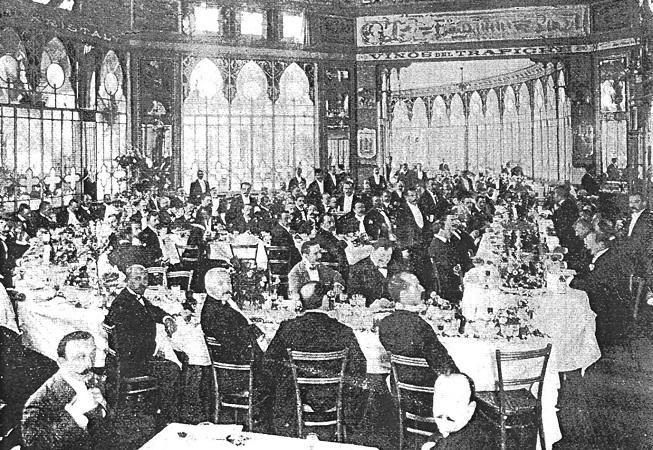

Así la historia, imaginará la distinguida concurrencia que lo caracterizaba. Al menos, con el sol como testigo. Bajo la claridad de febo, aquella que todo lo exponía, en el Pabellón de las Rosas todos eran señoritos franceses, y acompañados de sus respectivas damas. El restaurante y salón de baile eran frecuentados por las mejores familias. Y qué decir de la pista de patinaje… el deporte por elegancia de la época. ¿Gusta usted de celebrar un banquete, un fiestón de aquellos? Claro está, sin perder la chaveta… Los buenos modos ante todo. ¿O acaso lo suyo es la caridad? Bienvenidas sean las galas benéficas, pues los salones del Pabellón de las Rosas se alquilaban con fines tan selectos como decentes. Y si música quiere, música tiene: nada menos que la de la excelente orquesta local, siempre lista para amenizar las fiestas con los mejores compases. ¿Algo de 2×4, quizá? El que espera no desespera. Y, en el Pabellón de las Rosas, la luna prometía lo suyo.

Noche, divino pecado

Aunque el virtuosismo era cosa inherente del lugar, cierto también era que la exigencia bajaba sus decibeles al caer la noche. Milongueros con bastante más picardía y menos recato que los artistas diurnos solían copar la parada hasta altas horas de la madrugada. Y allí pues, aunque sin vulgaridad de por medio, el pecado tocaba la puerta. Sensualidad, corte y quebrada y vía libre al ya indultado tango, cuya vieja guardia halló en el Pabellón de las Rosas su consolidado espacio musical. Desde Roberto Firpo hasta Francisco Canaro, pasando por Eduardo Arolas y Osvaldo Fresedo, entre otros. Todos ellos han tenido sus noches de gloria allí, sobre las tablas que unos cuantos pesos pesados del teatro supieron frecuentar, como el recordado Florencio Parravicini. ¿Qué si hubo lugar para estrellas internacionales? Claro que sí. Y el estadounidense Oliver Handy, el “gordo” del famoso dúo “Laurel & Hardy” o “el gordo y el flaco”, en español, se dio tamaño gustazo. Aplausos de pie.

Fiebre de Buenos Aires por la noche, y por tanto efímera, fugaz, aplacada a paños fríos, supo ser el Pabellón de las Rosas. Por lo que su destino, amén de la categoría que lo enaltecía por sobre sus pares, no fue distinta a la de tantos otros reductos de su tiempo. Desechando paradojas y alimentando coincidencias, los últimos bailes se sucedieron en los carnavales de 1929. Iniciada la Cuaresma y su penitencia, las puertas del Pabellón se cerraron para ya no abrir. Aunque, vaya ironía, la Pascua no traería consigo la resurrección; sino una anunciada demolición que lo convirtió en cenizas. A juzgar por el fuego, y el inolvidable vals al que don José Felipetti dio música, no podía esperarse menos: “Vuelve mi amada de ayer / vuelve al viejo Pabellón, / donde te espera siempre / mi doliente corazón”.